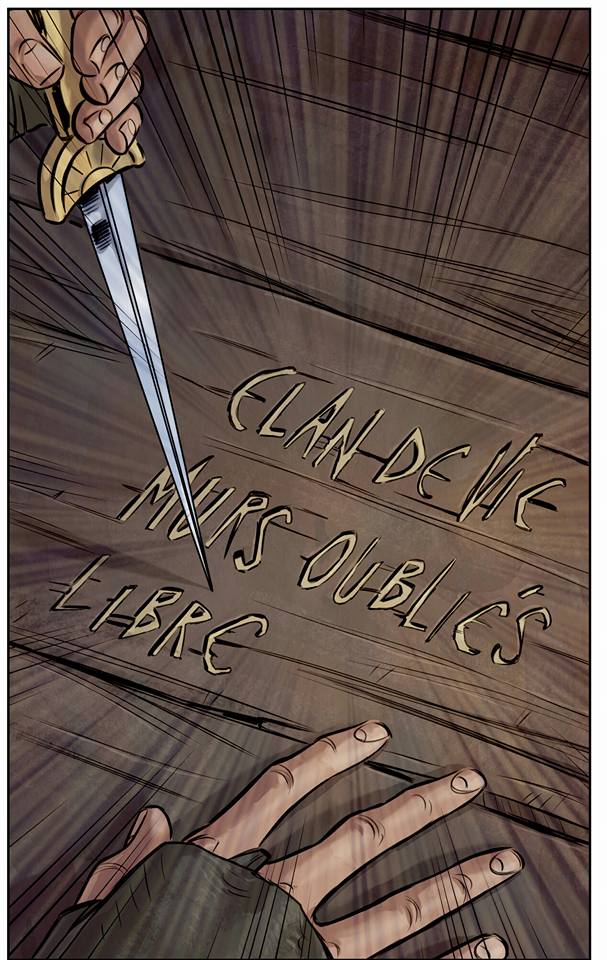

« L’échec est une redoutable force de vie. Si tu la perçois mal, l’utilises mal, cette force peut te happer, t’emporter et te réduire en miettes. Arpenter la voie du marchombre t’apprend à utiliser l’échec comme n’importe laquelle des forces qui s’entremêlent autour de nous. Sers-t’en pour rebondir, t’améliorer, rester positif. Toujours. »

EP – P72

I – Définition du marchombre

II – Quant à la possibilité pour nous d’arpenter la voie marchombre [À PARAÎTRE]

III – Regards croisés sur le marchombre – Témoignages

PRÉAMBULE !

Cette suite d’articles va essayer d’aller un peu au-delà du livre, en proposant des définitions et des formalisations plus poussées. Ces dernières sont issues à la fois des éléments des livres, mais aussi de réflexions personnelles, interpersonnelles, voire collectives sur le marchombre et par ces derniers. Une tentative de proposition =)

TW : Nous vous déconseillons de lire cet article si vous n’avez pas déjà construit solidement votre vision du marchombre ; la lecture risquerait de biaiser toute construction ultérieure.

Par exemple, n’hésitez pas (avant de lire) de noter votre propre définition sur un papier, ou alors de vérifier si vous êtes capable de l’expliquer à quelqu’un.

Pour cette tentative autour du marchombre, nous partirons sur trois approches : un premier article le plus fidèle au livre possible, un second portant sur la réappropriation du concept par les communautés et un troisième regroupant des témoignages. Ces trois approches nous semblent nécessaires, complémentaires et ne peuvent être prises séparément.

Pour exprimer les enjeux de cette première approche qui se veut la plus fidèle au livre possible, nous avons pensé à Spinoza1 pour formuler notre approche méthodologique : notre définition du marchombre découle évidemment de notre liberté d’interprétation (et notamment de celle de Sayanel, initiateur du projet), et n’est pas à proprement parler une démarche scientifique ; mais elle se voudra pour autant un minimum solidifiée avec un système de preuves par le texte et de relecture par les pairs.

Autre précision d’analyse, cette suite d’articles a été écrite sur un pad d’écriture collaborative. Pour laisser la voix et les mots des participants, le texte n’a pas été harmonisé, le style y est donc parfois hétéroclite.

Enfin, concernant la définition du marchombre, en cas de citations contradictoires, nous préférerons les citations du Pacte des Marchombres à celles des ouvrages précédents du Cycle de l’Ailleurs.

Et si l’on devait définir le marchombre ?

Comment s’approprier les nombreuses représentations du marchombre qui nous sont faites ? Quels sont les concepts qui sous-tendent la voie ? Quelles sont les étapes nécessaires à sa compréhension ? Voilà quelques enjeux de cette analyse. Nous allons tenter dans cet article de comprendre pas à pas l’architecture conceptuelle qui construit le marchombre tel qu’il est présenté dans le livre.

Dans les livres, si l’on prend stricto sensu le terme, les marchombres existent au sein d’une guilde qui, d’après Bruno Vignol dans Les Mondes d’Ewilan, n’a aucun équivalent connu dans notre monde2. Comme le « statut » institutionnel ou sociétal du marchombre n’est pas tant ce qui nous intéresse ici, nous nous permettons de ne pas (trop) parler des aspects liés au contexte historique et politique de Gwendalavir3.

Peut-être un mot pour dire que nous avons essayé de ne pas trop introduire nos commentaires négatifs sur certains aspects du livre dans la définition ci-dessous ; nous réservons notre démarche critique et nos propres définitions du marchombre pour notre second article (Quant à la possibilité pour nous d’arpenter la voie).

Enfin, structurer notre analyse autour des trois à cinq maîtres-mots précis que vous allez découvrir, plutôt que d’autres, est déjà en soit une forme de subjectivité, de réappropriation. Cependant, définir le marchombre revenait forcément à faire des choix de mots, d’ordre de mots, d’importance et de relation entre eux. Et à notre sens, notre choix reste solidement justifié par le texte, et propose une cohérence que vous allez découvrir.

Le texte « Maître et Élève » de la fin de la première édition du Pacte des Marchombres, et donc faisant partie intégrante de l’œuvre à nos yeux4, présente le marchombre plus spécifiquement. Les marchombres sont décrits en ces termes :

«– Dis-moi quels sont les buts que poursuit le marchombre.

– Le marchombre recherche l’harmonie. Dans ses gestes, sa vie et ses pensées. Le marchombre recherche aussi les limites. Celles des hommes, celles des éléments et celles des rêves. Afin de les dépasser. Il recherche enfin la vérité. Épurée, parfaite. La vérité redevenue vent.

[…]

– La voie n’est pas graduée. Tenter de la comprendre et y progresser représentent les uniques priorités du marchombre. Puisque l’on n’arrive jamais, le chemin parcouru est plus important que l’endroit d’où l’on part.

[…]

– Quel est le maître-mot, jeune apprenti ?

– Liberté. »

E – P419-421 (texte inédit Maître et Élève)

On retrouve ces mots dans L’Envol (EE – P269), et leur importance est caractérisée comme fondamentale ou prioritaire : « Mes mots à moi sont liberté et harmonie. Ils guident mes pas et suffisent à mon bonheur » dit Ellana, exprimant son rapport à la voie marchombre face à celle du Chaos. Aussi : « Selon mon maître, leur plus grande similitude réside dans leur nature de voie. S’y engager n’a aucun sens si on n’est pas décidé à y progresser. » exprime Jilano, également dans L’Envol (EE – P84).

Le marchombre est donc celui qui arpente la voie du même nom. Et la voie marchombre s’articule donc, a priori, autour de trois axes principaux : la Liberté, l’Harmonie, et la Progression, qu’il nous reste à développer.

Sommaire

Ainsi, nous articulerons notre définition autour de ces trois points centraux, qui constitueront notre première partie, avec en sous-parties, la reprise de maîtres-mots de la voie (le Pacte, l’engagement des marchombres y sera aussi abordé). Dans une seconde partie, nous étaierons d’autres aspects, tels que le rapport au mouvement, à la transmission, la vérité, la poésie, et enfin quelques autres maîtres-mots. Aspects non pas secondaires, non pas moins définitoires du marchombre, mais peut-être moins prégnants dans le livre.

Enfin, dans une troisième partie, nous évoquerons les limites, paradoxes et nuances présentés dans l’œuvre.

Préambule

Introduction

Notre choix d’analyse définitoire

Sommaire

I – Liberté, Progression, Harmonie

A – La Liberté

B – La Progression

C – L’Harmonie

II – Autres éléments définitoires

A – Un rapport au mouvement

B – Transmission

C – Savant et Poète : un rapport à la Poésie & la Vérité

D – Les maîtres-mots

III – Paradoxes, premières courbes et nuances

A – L’Envol (corps vs esprit)

B – Confiance vs humilité

C – Solitude vs attachement

D – Individualisme vs collectif

E – Ombre vs lumière

F – Dépasser les dichotomies : la Présentation

Conclusion

Annexes

Notes de bas de page

Bibliographie

Nous considérerons, à propos de leur nature, que ces axes sont à la fois des buts et des maîtres-mots, puisqu’à notre connaissance aucun propos dans Le Pacte des Marchombres ne vient faire émerger une distinction d’importance entre but et maître-mot, et que, pour au moins l’Harmonie, les deux termes sont utilisés indifféremment.

Autre élément général que nous offre explicitement la citation d’introduction (« Le marchombre recherche l’harmonie, dans ses gestes, sa vie et ses pensées ») ; ainsi, pour au moins cet axe (si ce n’est la voie marchombre dans son intégralité), on ne peut à aucun moment résumer le marchombre à une manière de réfléchir ou de voir le monde, il s’incarne également dans des gestes et des choix de vie, autant que dans la pensée.

1 – Une définition explicite de la liberté dans l’œuvre ?

La liberté semble être un but autant qu’une conséquence du marchombre. Elle n’est jamais complètement explicitement définie dans le livre. Trois citations concernent cependant directement la définition de la Liberté :

– « La vraie liberté ne consiste pas à faire ce qu’on veut mais ce qu’on doit. » EE – P166 (Ellana à Hurj avant le combat)

– « Le marchombre est libre […], et aucune situation ne peut exiger qu’il choisisse entre la voie et la liberté qui sont deux visages d’une seule vérité. » EE – P366 (Jilano à Ellana quand il teste sa capacité à s’émanciper des règles)

– « La liberté n’induit pas l’égoïsme et il n’y a pas d’homme plus libre que celui qui agit parce qu’il pense ses actes justes. La situation de Gwendalavir m’importe. Je veux savoir ce qui se trame et qui le trame. Je veux être en mesure d’intervenir si je le juge nécessaire. » EE – P67 (Jilano à Ellana à propos de son interventionnisme politique)

Au-delà de ces trois citations, plusieurs éléments participent à un imaginaire particulier de la liberté, situé autour des déterminismes et des contraintes.

« Un marchombre a conscience des forces qui l’entourent et qui agissent sur son environnement. Tous les environnements. Toutes les forces. Il les perçoit, s’immerge en elles pour les renverser. » EE – P289

« Les forces qui bousculent la vie des hommes sont sans effet sur un marchombre. » EE – P290

Enfin, au moins trois citations relèvent une réflexion autour du choix ; mais dont le lien avec la Liberté reste implicite. Elle ne définissent pas non plus le choix, mais bien ce qui l’entoure et la manière de l’aborder.

« Après la perception du détail, vient l’instant du choix. Si la réflexion s’appuie sur le doute, le choix en est exempt. Ses maîtres-mots sont pertinence et efficacité. » EP – P19

« Une décision est une porte et un marchombre choisit toujours les portes qu’il franchit. Même dans l’urgence. Même quand sa vie est en jeu. » EP – P440

« Lorsque vient le moment des décisions, ce qui compte n’est pas ce qui aurait pu être ni ce qui sera peut-être mais ce qui est. Si les choix du marchombre découlent du passé et s’ouvrent sur l’avenir, ils sont avant tout en accord avec l’instant présent. » EP – P414

2 – Définition communautaire, interprétation : la capacité de dépasser les contraintes

On ne connaîtrait donc pas la définition finale de PB, cependant, si nous devions définir la liberté d’une manière qui serait cohérente avec la façon dont elle est abordée dans l’ensemble du cycle, nous dirions que la liberté est notamment la capacité de dépasser les contraintes5, c’est-à-dire toutes les forces qui agissent sur nous.

Il n’y a pas que les marchombres à être libres chez Pierre Bottero ; bien d’autres personnages le deviennent au cours de la saga. Cependant, les manières de parvenir à dépasser les contraintes (d’être libres) diffèrent énormément. Ces diverses manières constituent les voies de Bottero. Les Thüls y arriveront par une force brute et un sens de l’honneur… particulier. Les Haïnouks par le collectif (féministe?). Les Frontaliers par notamment une gestion parfaite de l’espace-temps. Et d’autres personnages par de nombreux autres moyens. Tous dépassent les contraintes.

Et enfin, la manière particulière des marchombres pour y parvenir est de se jouer de celles-ci, de les renverser. Chercher les failles, sans chercher l’opposition frontale ; à l’image de la leçon de la rivière.

La progression serait un moyen d’acquérir les capacités de dépasser les contraintes. Un gain de compétence qui se fait de soi à soi.

1 – Progresser sur la voie

« Selon mon maître, leur plus grande similitude réside dans leur nature de voie. S’y engager n’a aucun sens si on n’est pas décidé à y progresser. »

EE – P84

Peu importe d’où l’on part, puisque l’on n’arrive jamais, c’est le chemin parcouru qui compte.

La voie est infinie. Et si des paliers (l’apprentissage, la Présentation, l’Ahn-Ju, le Rentaï, l’enseignement…), courbes, expériences et propositions la jalonnent, elle reste non graduée.

2 – Définir la progression #1 : la progression

Au vu des disciplines et compétences que le marchombre traverse, on peut définir la progression comme le fait de repousser ses limites, le fait d’élargir sa zone de confort.

3 – Définir la progression #2 : dépasser ses limites.

« Le marchombre recherche aussi les limites. Celles des hommes, celles des éléments et celles des rêves. Afin de les dépasser. »

E – P420 Paratexte Maître et Élève

Le marchombre cherche donc les limites, et à les dépasser6.

Verso de la progression, le dépassement ne repousse pas les limites mais va au-delà, il propose une prise de risque : une sortie de ses zones de confort, un plongeon dans les étoiles, le vide ou l’inconnu.

Se dépasser est souvent, chez le marchombre, indispensable (ou du moins un raccourci) pour passer des paliers, ou simplement pour être capable de placer avec précision ses limites.

L’équilibre entre dépassement et progression est fin, les deux sont nécessaires chez le marchombre, complémentaires, et s’appliquent à différentes situations.

5 – Un apprentissage infini pour soi

« N’oublie jamais, celui qui croit savoir n’apprend plus. » E – P217

« Il y a une différence énorme entre celui qui cherche à se dépasser et celui qui veut être le meilleur. Le premier travaille sur lui, le second par rapport aux autres. » E – P412-413

La progression ne se fait pas par rapport aux autres, et exclut donc par là la compétition. Et comme on peut toujours progresser et se dépasser, la voie est infinie.

« L’ouverture est le chemin qui te conduira vers l’harmonie. »

EP – P90

Le marchombre progresse en cohérence avec son environnement, il « joue » avec les contraintes, les renverse, et ne les détruit pas obligatoirement.

L’imaginaire guerrier est détourné afin de présenter un nouvel aspect ; s’il y a opposition ou conquête, c’est principalement par rapport à soi : « Le seul monde qui mérite d’être conquis est celui que délimitent les frontières de notre corps et celles de notre esprit. » EE – P334

1 – Finesse

Saisir toute la complexité d’une situation, d’une tâche ou encore d’une relation, c’est non seulement être juste (être précis, correct sur les concepts7), c’est aussi d’autres compétences tangibles. Il s’agit ensuite d’être juste dans la réaction aux situations : être (entre autres) mesuré et proportionné. On peut penser à la diplomatie, la gestion des timings et des espaces qui interviennent dans de nombreuses scènes.

« Le détail est le raccourci du marchombre, jeune apprentie. Celui qui l’entraîne vers des lieux insoupçonnés. »

EP – P18

La finesse c’est ne pas tourner autour du pot. La flèche, perçant droit à travers les vents, touchant parfaitement, manque-t-elle de finesse ? Ici encore plus visiblement qu’ailleurs, la finesse est dans le contexte, dans le choix du moment et de l’action. C’est l’instant où décocher. La finesse est bien souvent dans le temps.

2 – Ouverture

« L’ouverture est le chemin qui te conduira à l’harmonie. C’est en s’ouvrant que le marchombre perçoit les forces qui constituent l’univers. C’est en s’ouvrant qu’il les laisse entrer en lui. C’est en s’ouvrant qu’il peut espérer les comprendre. »

EP – 90

L’ouverture non seulement comme acceptation de l’extérieur. L’ouverture également comme celle d’une garde, comme la fenêtre que l’on perçoit entrebâillée et où d’aucuns s’arrêtent à la porte.

L’ouverture peut également être vue comme la capacité à se saisir activement des occasions que nous offre le monde, à percevoir les contraintes. Une condition essentielle pour dépasser ensuite ces dernières.

Enfin, l’ouverture s’étend aussi sur le concept de l’identité, que le marchombre ne sacralise pas outre mesure ; jusqu’à accepter une forme d’altérité en soi : « Nous devons juste nous efforcer de progresser. En réfléchissant à ce qui nous entoure, en acceptant de changer, tout en demeurant nous-mêmes. Toujours. » EP – P157 (répétée P188).

3 – Fluidité

L’attitude fluide face aux contraintes, comme la rivière, c’est d’abord apprendre à les comprendre, et cela passe par l’ouverture.

C’est ensuite trouver et suivre le chemin de moindre résistance, le minimum d’énergie dépensé pour le maximum d’impact et d’efficacité.

Si certains objectifs sont inaccessibles directement, l’attitude fluide peut consister à les reporter, les contourner. Éviter la lutte frontale n’est pas y renoncer. Cela implique des chemins de traverse, des détours, des intermédiaires. Une capacité d’adaptation qui permet de prioriser, de ne pas buter, ni de reculer.

En termes de mouvement, c’est aussi une question de rythme, éliminer les temps morts, et ne faire de l’action qu’un seul temps :

« Un combat est un seul geste. Qu’il dure une seconde ou une heure. Qu’il t’oppose à un ennemi ou à dix. Un seul geste, un seul souffle. »

EP (répétée 3 fois, P20, P137, P550 et variée P2538)

C’est également ne pas attacher une valeur émotionnelle injustifiée, afin de créer un équilibre.

Derrière la fluidité et la finesse, il y a l’efficacité. Le mouvement du marchombre n’est pas dans l’inertie ; il porte une action sur ce qui l’entoure, et notamment sur les forces du monde.

4 – Équilibre

Si l’harmonie se retrouve bien souvent dans une zone d’équilibre, elle n’en est pas synonyme, et elle est encore moins un statu quo. Elle en joue, car trouver l’harmonie c’est trouver un point essentiel pour que la finesse déplace les forces. Mais parfois l’harmonie est dans le déséquilibre, la frappe violente, la chute.

Dans une idée d’interconnexion totale, l’harmonie inclut tout ce qui concerne l’interne (soi, corps/esprit) comme l’externe (lien/relation/environnement). S’adapter et se plier à une situation peut être disharmonieux, tout comme peut l’être le fait d’influencer son environnement. L’harmonie veut établir un équilibre (en constant mouvement sous les contraintes) pour l’interne et l’externe par la poursuite du chemin le plus efficace pour cela.

En exemple, on peut penser à plusieurs scènes où Ellana brise l’équilibre de la vie ; c’est-à-dire où elle tue. Dans ces situations d’agressions, elle ne privilégie pas un statu quo (se défendre sans répondre), mais une transformation radicale de l’agresseur, qui mène soit à sa mort, soit (plus tard notamment quand Ellana aura les moyens de penser et de mettre en œuvre d’autres solutions moins extrêmes) à l’abandon définitif des velléités violentes de l’agresseur par sa compréhension de leur vanité.

Le Pacte des marchombres

« La voie du marchombre évite les notions de bien et de mal. Seule compte la liberté. »

E – P247

Afin d’éviter que la quête de liberté ne conduise le marchombre à « empiéter sur celle des autres, et donc à verser dans le mal« , la guilde s’est dotée d’un outil : Le Pacte des marchombres, sorte d’engagement que tous respectent.

Jilano définit ainsi le Pacte :

« L’engagement à n’utiliser ses pouvoirs que pour progresser sur la voie et en aucun cas pour dominer les autres. Le conseil est là pour rappeler la règle. […] Le Pacte est la lumière qui éclaire la voie des marchombres. »

E – P247

Nous traiterons dans cette partie des autres éléments que nous considérons comme, d’après le livre, définitoires du marchombre : le mouvement, la transmission, un rapport à la vérité et à la poésie, ainsi que quelques maîtres-mots qui jalonnent la trilogie.

« Le marchombre est mouvement. Dans ses combats, ses actes, sa vie entière. La mort ne constitue qu’un mouvement plus ample que les autres. »

Ellundril Chariakin, chevaucheuse de brume (Les Tentacules du Mal)

Le terme est omniprésent dans Le Pacte, présent 1239 fois dans la trilogie, exclusivement dans le sens du déplacement physique du terme. Le terme est intimement lié au marchombre, et la définition de la vie ; à tel point que son absence est parfois reliée à la mort : « Est-ce cela la mort ? songe-t-elle étonnée. Être allongée sur le dos, incapable du moindre mouvement ? »10 (EP P349).

1 – Rapport au corps

C’est parfois autant qu’au mouvement un rapport au corps, à la perception, aux sens, qui sont forgés par la répétition et le défi.

« Nos sens sont des fenêtres qui s’ouvrent sur le monde. Avancer sur la voie revient à agrandir ces fenêtres, jusqu’à ce qu’elles prennent la place des murs qui nous enferment. Cinq sens, cinq fenêtres que le marchombre utilise pour percevoir ce qui l’entoure. Tout ce qui l’entoure. »

EP – P329

Le marchombre développe ses capacités et sensations naturelles afin de mieux percevoir ce qui l’entoure.

« Libre ou enchaînée. Valide ou blessée. Jeune ou vieille. Elle était marchombre. […] Sa condition de marchombre prenait naissance bien au-delà des limites de son corps. »

EE – P379

Pour autant, Ellana – et tous les autres marchombres – passe bien la quasi-intégralité de son apprentissage au travers d’un rapport au corps en mouvement comme en témoignent ses journées type. C’est cette reprise en main de son corps (par la connaissance, et la pratique de ses capacités et limites) qui façonne son esprit. Le marchombre cherche ses limites, et à les dépasser. Essentiellement celles du corps (et à travers lui l’esprit, puisqu’ils ne forment qu’un).

« L’esprit d’un marchombre ne fait qu’un avec son corps. Il est donc faux d’affirmer que le marchombre possède de bons réflexes, voire d’excellents réflexes. Le marchombre est réflexe. »

EP – P537

Si l’on suit le trio Liberté, Progression, Harmonie, le corps du marchombre est l’expression de sa liberté. Il lui appartient d’avoir avec son corps un rapport de progression afin de chercher à dépasser les contraintes physiques qui lui sont imposées. Également – et ce n’est pas contradictoire – d’avoir un rapport respectueux et harmonieux avec lui. Il ne s’agit pas de s’enfermer dans un culturisme du corps.

2 – Rapport au « mouvement »

Toujours dans l’optique de dépasser les contraintes (dans une démarche de progression visant la liberté), le marchombre tend à dépasser au maximum les contraintes physiques imposées par son existence matérielle. Il optimise ainsi son corps et son esprit pour pouvoir se déplacer où il veut, quand il veut, et faire ce que bon lui semble. Cela implique une conscience précise de son corps, de ses capacités et de ses limites, ainsi qu’un rapport au mouvement important combinant perception et maîtrise.

Ce rapport au mouvement implique aussi une progression mentale importante, et notamment un rapport à la peur travaillé, à la confiance en soi, pour que ceux-ci soient en cohérence avec les capacités physiques du marchombre, plutôt ces dernières soient surestimées ou sous-estimées.

Alors qu’elle doit se tenir immobile dans la cité du Chaos, une phrase de Jilano exprime la prédominance du mouvement dans le marchombre : « Si un marchombre est mouvement, jeune apprentie, il peut aussi être absence de mouvement. Ombre et lumière, action et inaction, jaillissement et immobilité. » (EP – P447).

Dans ce contexte, l’immobilité n’est pas équivalente à l’inertie, puisqu’elle prépare le mouvement. C’est alors une question de temporalité.

3 – Le temps du bouclier

Justement, la temporalité est une notion forte du marchombre. Et plus précisément la notion de l’espace-temps, ou comment positionner son corps dans l’espace aux bonnes distances et aux bons timings.

« Chaque être, chaque plante, chaque objet, a son temps, parfois proche du nôtre, parfois si différent qu’il ne nous est pas perceptible. Dans un combat, percevoir le temps de son adversaire est aussi important pour vaincre que la rapidité ou la technique des armes. Le percevoir pour s’y accorder, et plus la différence de temps est grande plus l’accord est difficile. »

(EE – P41)

« Lorsque tu entres dans un lieu inconnu, tu es la cible de tous les regards. Ceux-ci se détournent ensuite quelques secondes avant de revenir sur toi pour ne plus te lâcher. Ces secondes durant lesquelles tu es invisible sont les secondes du marchombre. Elles sont ton temps, ton monde, ta liberté. »

(L’Œil d’Otolep – P33 )

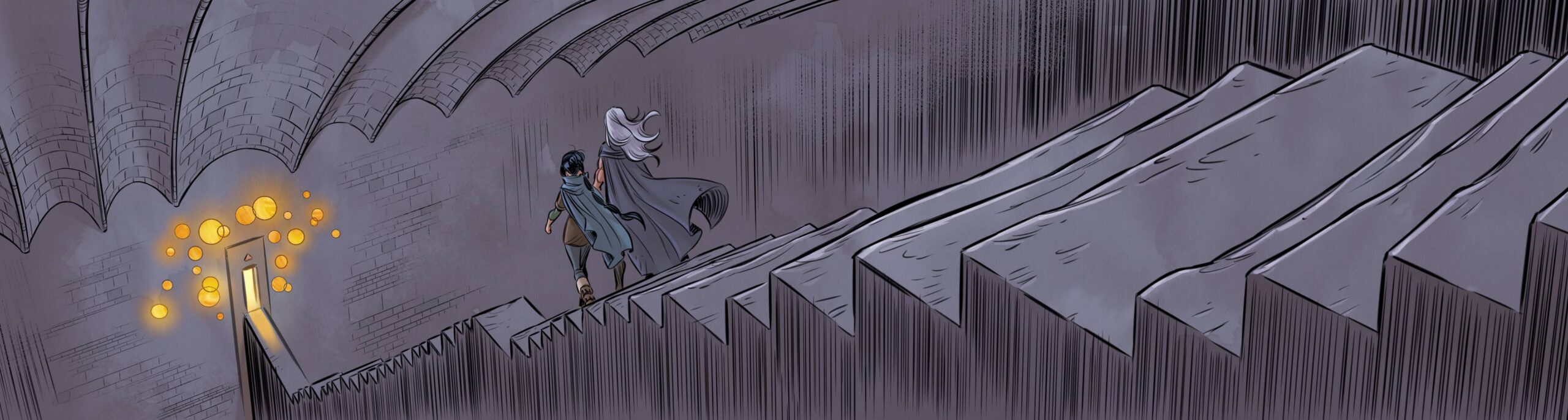

4 – Mouvements, nomadisme ; symbolique ou essence d’un voyage intérieur ?

Le mouvement – mot qui est, chez Pierre Bottero, exclusivement utilisé pour évoquer des déplacements physiques dans l’espace, qu’ils s’apparentent aux arts martiaux, au parkour ou autres… – permet d’agir sur l’esprit ; corps et esprit ne formant qu’un. Le mouvement permet de se confronter à l’extérieur, à la manière du boomerang de Sayanel ; un mouvement qui part de l’intérieur, se confronte à l’extérieur, et revient en soi après avoir effectué une courbe. Si son omniprésence montre bien son aspect définitoire du marchombre, on peut imaginer d’autres moyens que le mouvement pour arriver à ce résultat, il n’est donc probablement pas le seul nécessaire au marchombre.

Le Pacte présente les mouvements du corps dans l’espace immédiat comme dans le nomadisme12, corrélé à un mouvement de l’esprit, à l’agilité de ce dernier, qui ne se laisse pas emprisonner et s’adapte aux situations. Un peu comme l’image du vent, autre élément omniprésent dans le folklore marchombre.

5 – La gestuelle marchombre

« Inspiration. Profonde. Mains qui montent, s’écartent, paumes tournées vers le haut. Expiration. Longue. Mains qui reviennent vers le centre. Inspiration. Expiration.

EP (décrite 4 fois en ces termes P66, P92, P93, P259-260)

Il s’agit d’une suite de mouvements répétés, basés sur la respiration. Pierre Bottero s’est inspiré de l’aïkido13 à travers le kokyu (respiration) ; des mouvements des mains, verticaux et circulaires au rythme de la respiration.

Malgré sa récurrence, quelques flous restent à propos de la gestuelle, des gestes et de son contexte. Cependant, on peut supposer que la gestuelle soit composée de variantes propres pour chaque marchombre. Également, on peut établir de manière certaine que son rôle commun est notamment d’épurer le corps et l’esprit.

Pratique a priori principalement solitaire, il est cependant possible de s’intégrer à la gestuelle d’un autre, si les mouvements témoignent d’une vision proche, et se calquent sur son rythme, sa respiration.

Transmettre, c’est un échelon différent sur la voie de la compréhension de l’altérité et du positionnement vis-à-vis d’autrui de manière à préserver l’autonomie tout en ouvrant des perspectives. C’est aussi un chemin émotionnel, d’introspection, et de résolutions de contradictions internes. Enfin, c’est un rapport à l’environnement où l’on cherche à s’effacer devant le contenu de l’enseignement et devant l’apprenant. Où l’on cherche également à devenir facilitateur et participer à une forme d’harmonie entre les personnes.

1 – Une suite logique sur la voie

« L’acte d’apprendre n’a de valeur que s’il s’ouvre sur l’acte d’enseigner, jeune apprentie. »

EP – P195

Pour le maître, enseigner lui apporte également beaucoup, c’est en réalité la suite directe de son parcours d’élève :

« Jamais elle n’avait éprouvé à ce point le sentiment d’être à la fois maître et élève, Jilano et Ellana, Ellana et Salim. Elle en éprouvait un étrange vertige, proche de l’exultation.

En enseignant, elle avait progressé, en conduisant Salim vers l’endroit où il s’envolerait, elle comprenait. »

EP – P606

2 – Un contenu didactique empirique

La formation des marchombres de la saga est essentiellement empirique : l’action et l’expérience partagées entre maître et élève priment sur les leçons et les discours. Et elle passe par le mouvement du corps. On le découvre au travers de la description d’une journée type d’Ellana :

« Après leur rituelle course à pied, Jilano l’entraînait dans l’escalade d’une tour ou de n’importe quel autre édifice pourvu qu’il soit haut et escarpé. […] Arrivés au sommet, ils enchaînaient côte à côte des séries de mouvements fluides et harmonieux. La gestuelle marchombre.

[…]

Le reste de la journée se partageait entre d’intenses leçons d’arts martiaux, des séances de tir à l’arc ou de lancer de couteau, des exercices d’assouplissement éreintants et une multitude de mises en situation durant lesquelles Ellana devait réinvestir l’intégralité de son savoir nouvellement acquis. »

E – P215

Ellana ne reçoit pas de leçons : elle les vit. Pratiquer lui fait par ailleurs acquérir nombre de compétences pratiques. Le rôle des discours de Jilano semble secondaire (du moins pour Ellana, car pour le/la lecteurice, c’est évidemment différent, puisqu’il s’agit d’un rapport essentiel à ce que vit Ellana), utile pour venir formaliser/expliciter une expérience, un détail, un désaccord, etc.

3 – Un respect de l’élève

Pierre Bottero souligne l’importance de la transmission dans la préface14 du tome 2 du Pacte, et notamment le fait qu’il a choisi, pour le PdM spécifiquement, une vision particulière de l’enseignement maître-élève.

« Jilano, maître marchombre accompli. Maître accompli et marchombre accompli. Il sait ce qu’il doit à Esîl qui l’a formé. Il sait que sans elle, il ne serait jamais devenu l’homme qu’il est. L’homme accompli. Elle l’a poussé, ciselé, enrichi, libéré, sans chercher une seule fois à le modeler, le transformer, le contraindre. Respect »

« [Jilano] sait, dès le départ, qu’elle le distancera et attend ce moment avec joie et sérénité. »

Préface EE14

Ce respect implique plus précisément :

- Ne pas faire brûler les étapes à l’élève (non vécues, elles perdent en force, la personne ne se les approprie pas pleinement, et répète un discours qui n’est plus sien).

- Ne pas faire devenir l’élève une pâle copie du Maître : laisser l’élève accomplir son propre chemin seul, le laisser construire son identité, ses objectifs, opinions, trajectoires de vies, etc. lui laisser l’initiative.

En somme, il s’agit de construire une didactique et une pédagogie qui permettent de passer rapidement beaucoup d’étapes sans les brûler, tout en veillant à l’intégrité/liberté de l’élève. Il s’agit de respecter son parcours, sa vie : « Certaines expériences doivent être vécues, et non racontées, pour que la courbe soit harmonieuse. » (EE – P83).

3 BIS – …et un respect de soi

Si le maître se met au service de l’élève, cela ne doit pas être, à quelque moment que ce soit de l’apprentissage, contraint et forcé.

« Moi je ne te dois rien, Salim, si ce n’est la vérité. C’est sur la voie de la facilité que tu t’es engagé, pas sur celle du marchombre. »

EP – P57

Ellana part donc assumant son échec et ses failles, mais également consciente de ce qui ne dépend pas d’elle.

4 – Construire l’autonomie…

Ceci dit, le rôle du maître va être de donner des outils et compétences pratiques, matérielles à l’élève. Au terme de son apprentissage, l’élève doit être capable de subvenir par lui-même à ses besoins quels qu’ils soient : matériels, financiers, affectifs/émotionnels, psychologiques, sociaux, intellectuels (autonomie critique, etc.)… Cela passe par des compétences pratiques physiques et intellectuelles nombreuses.

De ce point de vue, tout ne dépend pas du maître, l’enseignement marchombre du livre est conditionné à la proactivité de l’élève :

« Aucun savoir ne peut être acquis s’il n’est pas désiré, aucun progrès ne peut être réalisé s’il n’est pas souhaité et le meilleur des maîtres, celui que je ne suis pas, ne peut rien pour l’apprenti passif. »

EP – P57-58

Cette présence de proactivité de l’élève dans l’apprentissage peut également être interprétée comme un indice de son consentement à celui-ci, indice nécessaire et recherché par le maître.

5 – … et l’Envol

Il semblerait que le maître se doive de limiter l’expression (par ses actes ou paroles) de ses opinions et visions à son élève pour ne pas empiéter sur ses constructions et réflexions, qu’iel construira à partir de son vécu et des situations proposées par le maître.

Ainsi, Jilano, Ellana, et Sayanel vont proposer à leurs élèves un ensemble de mises en situation, qui agiront comme des questions auxquelles les maîtres éviteront, dans la mesure du possible, de répondre à la place de l’élève.

C’est, par analogie, Jilano et Sayanel qui refusent de répondre aux questions d’Ellana pour qu’elle recherche ses réponses seule.

Dans cette optique, l’individuation devient un contenu obligé de l’apprentissage. Le marchombre vit cette volonté (et l’envie de la transmettre) de « se construire par détermination (ce que je décide) plutôt que par déterminisme (ce que je subis) »15 :

« Individu, le maître-mot est lâché, qui place Pierre Bottero dans la continuité des penseurs de l’individuation, autrement dit de la recherche par chaque personne de sa spécificité. De même qu’éduquer ne veut pas dire reproduire des clones à l’identique, de même grandir signifie trouver SA voie, celle qui correspond à notre personnalité et nous appartient en propre. »

Laurent Bazin, « Ewilan, modèle ou miroir de l’adolescence ? » in Sur les traces d’Ewilan, dir. Tom Lévêque, Paris, Rageot, 2023, P51

C’est, il nous semble, le sens donné au palier de la greffe (qui « sacralise l’accès au rang de marchombre » selon Ellundril Chariakin), puisque le Rentaï vient marquer dans la chair ce processus d’individuation en offrant aux marchombres des caractéristiques physiques propres à la personnalité de chacun de ceux qui réussissent l’épreuve.

Bien sûr, ce processus ne s’arrête pas à la fin de l’apprentissage. Comme la voie, il continue tout au long de la vie.

6 – Remarques supplémentaires.

On sait que Sayanel a échoué à libérer Nillem du poison de l’ambition qui le dévorait, et que Nillem a construit ses choix de vie en partie sur cet échec16. Ce que l’on sait moins, c’est s’il aurait pu en être autrement, si l’enseignement idéal du marchombre aurait pu prévenir ces schémas toxiques de pensée, et de quelle manière il l’aurait fait. Le silence restera sur cet enjeu crucial de l’enseignement marchombre, puisque les pièges dans lesquels Salim (la passivité et la suffisance notamment) tombe – et sort – ne seront pas comparables. Ainsi que son rapport à l’échec, également très différent17.

Les phrases des maîtres sur le marchombre qui ponctuent la saga s’attardent de nombreuses fois sur l’être marchombre, le contenu de l’enseignement, mais seront peu méta, évoqueront peu l’enseignement en lui-même.

La manière imagée d’Ellana d’aborder ces aspects lui vient de sa mère, par la formule des réponses du savant et du poète, qui permettent d’explorer des visions complémentaires du monde.

1 – Une recherche de vérité

Une vérité qu’il ne faut pas juste percevoir, mais au mieux s’ouvrir à elle, pour en découvrir les potentiels.

« L’ouverture est le chemin qui te conduira vers l’harmonie. »

La vérité est un aspect présenté comme fondamental par le texte Maître et Élève (voir notre introduction) mais qui est au final très peu abordée en tant que telle dans la trilogie. On sait qu’il s’agit du seul devoir d’Ellana envers Salim. Mais on découvre cette recherche plus au travers des réponses du savant, qui nous guident quelque peu vers des thématiques comme le pragmatisme et le matérialisme. Un moment nous a marqués : le moment où Jorune critique les opinions de Jilano dans L’Envol : « Tu verses dans un mysticisme inquiétant. Un rempart immatériel, la naissance d’une force d’harmonie… » (EE – P394). Comme Jorune et Sayanel18 l’avaient prédit, la prophétie se révélera tournée en dérision, puisqu’autoréalisatrice. Et le rempart face au Chaos sera tout à fait matérialiste ; une armée bien réelle levée grâce aux liens qu’Ellana a tissés durant de nombreuses années.

Dans son interview anachronique et déjantée de Jack Maldosh19, Ellana évoque un « doctorat en philosophie et un autre en ethnologie« . Cela propose d’attirer notre regard sur des connaissances pointues (voire scientifiques) que convoiteraient les marchombres.

Face aux nombreuses oppositions que les marchombres éprouvent (individualisme vs collectif, ombre vs lumière, etc.), la recherche de vérité et le dépassement des dichotomies caractérisent probablement un aspect de la voie.

2 – Une sensibilité poétique et mystique

« Celui qui comprend la poésie des marchombres a accès à leur âme. Et peut à son tour arpenter la voie. »

E – P203

La poésie marchombre, très présente dans Le Pacte, est une porte sur le marchombre. Pour plus de détails, n’hésitez pas à lire notre article dédié qui analyse en profondeur les schémas récurrents de la poésie marchombre.

Pierre Bottero dévie en plusieurs points la forme du haïku dont il s’inspire. En voici quelques-uns :

- (Code contextuel) : Les haïkus peuvent être traditionnellement lus à voix haute, mais la poésie marchombre est faite pour être écrite et non dite.

- « La poésie marchombre est faite pour être écrite. Sur du papier, des murs ou sur le vent. Énoncée, elle perd sa force et sa pureté. » E – P207

- « Il ne dit rien. Gage de pureté, la poésie marchombre s’enlaçait aux mots tracés, jamais aux mots prononcés. » E – P253

- La poésie marchombre est également plus éphémère, dépendante de l’instant et du support.

- (Code contextuel) : La poésie marchombre est un mouvement en soit (l’action d’écrire est souvent décrite par des verbes de mouvement, et même parfois imagée comme écrite sur le vent lui-même).

- (Code thématique) : À de rares exceptions près, la poésie marchombre capte un mouvement avant un instant contemplatif. Bien qu’il y ait parfois des aspects contemplatifs (deux marchombres observant le paysage au sommet d’une tour…), ce sont les émotions produites par ces instants que les vers vont capter (et pas seulement le paysage). La poésie marchombre est donc également plus introspective que le haïku (ce dernier étant plus descriptif).

- (Codes stylistiques) : La forme est beaucoup plus souple, la césure revient régulièrement mais pas le nombre de syllabes ou le mot de saison. L’équilibre des vers est également chamboulé, le 3ème vers étant régulièrement composé d’un seul mot. Seule la strophe de 3 vers est une règle immuable.

Au-delà de la poésie marchombre, les réponses du poète nous proposent une vision du monde plus onirique, voir mystique par instants, faite de symboles, complémentaire de celle du savant.

« Plus que les discours des hommes, écoute le souffle de la nuit et le murmure de ton cœur. Eux ne mentent pas. »

EE – P364

Cet imaginaire mystique est souvent appuyé dans l’œuvre par des éléments du registre de la fantasy ; chevaucher la brume, écouter le murmure du vent/du Rentaï, le chant marchombre, etc.

L’imaginaire du vent, son écoute, est sans doute le plus prégnant dans Le Pacte :

« Ce que lui soufflait la nuit ne prenait jamais la forme de mots. Ni même d’idées. Sensations fugaces, perceptions éphémères de ce qui pouvait être mais n’était pas forcément, sentiments et non certitudes. Il découvrait chaque jour davantage un monde où le savoir n’avait pas les couleurs de l’absolu et où la vérité variait selon la forme des nuages. »

EE – P287

On pourrait lire dans cette citation une présence d’un certain relativisme (où la vérité varie selon des critères ésotériques), ainsi que la présence d’éléments à la limite du spirituel.

Les maîtres-mots jalonnent la voie du marchombre, lui offrent des pistes de recherche, autant que des socles sur lesquels rebondir. Un maître-mot peut n’être qu’un horizon lointain à découvrir, être d’autres fois testé, mais également possédé, définitoire pour certains, ou encore maîtrisé.

Hormis les trois cités plus hauts (Liberté, Harmonie, Progression) qui semblent former un socle absolument commun à tous les marchombres, les autres maîtres-mots semblent cependant varier selon le parcours de ceux qui arpentent la voie. Certains reviennent régulièrement, mais ils ne seront pas forcément abordés de la même manière selon les individus, ni au même moment dans leur avancement sur la voie.

Un maître-mot est l’apprentissage d’un concept lié à la voie, il en forme non seulement une fixation durable mais est aussi le point d’entrée spécifique, l’angle d’approche adopté par celui qui le fait sien. Il me semble ainsi que les maîtres-mots, par leur assemblage, leur diversité mais aussi par la perception unique qu’auront deux personnes partageant le même, forment un élément essentiel qui pousse le marchombre à individualiser son rapport à la voie, et nourrissent en échange la voie et les autres marchombres d’une plus grande diversité et de nouvelles avancées/explorations.

Les mots explicitement cités comme “maîtres-mots” dans la trilogie : “Pertinence, Efficacité, Ouverture, Harmonie, Plénitude, Respect, Fluidité, Liberté”. Dans une interview vidéo, il cite également comme maître-mot “Équilibre”.

Quelques maîtres-mots

En plus des maîtres-mots déjà évoqués longuement, il est presque certain que la liste des maîtres-mots ci-dessus n’est pas exhaustive. Dans le livre, d’autres mots ou phrases peuvent jouer ce rôle même s’ils ne sont pas explicitement définis comme tels. En voici certains que nous avons explorés.

Tout parle à qui sait Lire, Voir et Écouter

Cette phrase de Sayanel au début d’Ellana souligne l’importance d’un des axes du marchombre, celui de comprendre ce qu’il l’entoure, les forces qui agissent sur le monde, et ce au travers des sens que le marchombre se doit de développer.

Elle est appuyée par une autre citation de Jilano ; « Le détail est le raccourci du marchombre, jeune apprentie. Celui qui l’entraîne vers des lieux insoupçonnés. » EP – P18.

Respect

Le Respect dans Le Pacte des Marchombres n’est pas un respect protocolaire. Il est fondé sur la légitimité de celui-ci, sur les actes qui le font naître. Ainsi, trace de ce respect, Ellana n’emploie le vouvoiement que pour son maître, Jilano, en reconnaissance de ce qu’il lui apporte, et tutoiera jusqu’à l’Empereur. Le respect est également évoqué au travers de l’enseignement de Jilano comme nous l’évoquions plus haut.

« La voie du marchombre est, par essence, solitaire. En théorie, un marchombre ne se préoccupe pas de son voisin et ne cherche pas à se mesurer à lui. Seule compte sa propre progression. »

E – P266

« Un marchombre, même s’il a des amis, est avant tout un solitaire. »

E – P269

La solitude est une notion sous-jacente de la voie marchombre, évoquée pas moins de 44 fois dans la trilogie20, et toujours positivement (à l’exception de la scène où Ellana en a peur dans L’Envol, lorsqu’elle se sépare de Jilano). Elle est même évoquée, au travers de personnifications, par le biais d’éléments naturels « solitaires », en miroir d’Ellana.

La solitude semble liée à une forme de réaffirmation de l’indépendance21, étayée par les nombreux départs d’Ellana de groupes, et l’absence d’autorité parentale.

« La réponse est en soi. »

Carte Blanche à Pierre Bottero, la Mort

La solitude peut être le lieu de l’introspection et des remises en question. Une partie de la voie semble se faire seul : « Les marchombres arpentent une voie qui leur est propre. Une voie pavée d’absolu mais périlleuse et solitaire. » (E – P203).

Le silence, sans être spécifié comme maître-mot, est évoqué dès la Présentation d’Ellana. Son importance se concrétisera dans L’Envol :

« Le silence jouait un rôle important dans leurs échanges. Ellana avait parfois l’impression que c’était lorsqu’ils se taisaient qu’ils communiquaient vraiment, même s’ils avaient besoin des mots pour formaliser ce que l’un et l’autre avaient compris depuis longtemps. »

EE – P367

Le silence chez Pierre Bottero, chez les marchombres, n’est donc pas synonyme de l’absence de communication, c’est plutôt l’absence de verbalisation. C’est le moment de profiter de l’implicite, de ce qui se transmet hors du bruit. C’est laisser une place à d’autres modes d’interaction porteurs de sens : la poésie marchombre, les regards, les contacts…

Le silence peut aussi être le moyen de se confronter à soi-même pour s’écouter réellement (faire silence en soi), en termes de ressentis et d’introspection, comme en témoignent plusieurs moments de solitude et d’écoute d’Ellana, notamment lors de son retour dans la Forêt Maison…

Le silence est également une proposition pédagogique ou philosophique où l’enseignant n’apporte pas de réponses ou de savoirs construits mais simplement des questions permettant à l’élève d’élaborer sa propre pensée.

La discrétion

Enfin, le silence est l’un des outils de la discrétion, notion à laquelle les marchombres attachent également une importance particulière, immédiatement corrélée à celle d’efficacité. À ce propos, Ellana énonce dans L’Envol « Je préfère la discrétion et l’efficacité à l’exubérance et la vantardise. » (EE – P38).

« Ils étaient vingt, trente, peut-être davantage, tapis dans l’ombre, non parce qu’ils cherchaient à se cacher mais parce que telle était leur nature.

Discrétion.

Silence.

Efficacité. »EP – P474-475

Ces courbes et nuances seront approfondies (pour certaines) dans notre second article. Cependant, nous voulions, avant d’en présenter les réappropriations de la communauté, montrer en quoi elles sont déjà prégnantes dans le livre. Certaines de ces courbes sont formalisées comme des paradoxes qui jalonnent la voie des marchombres.

A – L’Envol (corps vs esprit)

Nous l’avons exprimé plus haut (déjà nuancé), le corps et la recherche du dépassement de ses limites sont bien définitoires du marchombre. Pierre Bottero y inclut une nuance de taille :

« Son corps était une partie d’elle. Elle lui devait le respect, c’était par lui qu’elle appréhendait le monde mais il n’était qu’une partie d’elle.

Sa condition de marchombre prenait naissance bien au-delà des limites de son corps. Elle le transcendait, et si son corps était enchaîné, blessé, affaibli, brisé même, elle n’en demeurait pas moins libre. »

EE – P379

La dichotomie est dépassée par la formalisation que corps et esprit ne font qu’un.

B – Confiance vs humilité

« Si sa formation de marchombre lui permettait de s’extirper sans peine des embûches susceptibles de se dresser devant elle, son assurance suffisait la plupart du temps à décourager d’éventuels agresseurs. »

EE – P28

Grâce à sa formation, Ellana est pleine d’assurance et de certitudes, sur ses capacités et sur le monde. La courbe que Jilano lui propose avec le Frontalier vient les remettre en question :

« Parce que si un corps se remet de n’importe quelle correction, ce n’est pas le cas d’un esprit. Bien des marchombres, s’ils font preuve d’une incroyable souplesse, sont, intérieurement, aussi rigides que des maîtres analystes. De la rigidité qu’entraînent les certitudes. Et quand ces certitudes s’effondrent… Tu ne courais aucun risque en affrontant le Frontalier. […] Aucun risque physique. »

EE – P63

«– Avant que je vous quitte, vous avez pourtant demandé à un Frontalier de m’enseigner le doute à grands coups de poing dans la figure…

– L’humilité, pas le doute. »

EE – P300 Rebond Chap 11

L’humilité et la modestie ne semblent donc pas être définitoires du marchombre, mais des courbes proposées à certains d’entre eux.

C – La solitude vs l’attachement

Cependant, une question traverse toute la trilogie, et n’est jamais répondue définitivement : « Est-ce raisonnable de s’attacher aux gens alors qu’à tout moment ils peuvent nous être arrachés ? ».

Avant même le tome 3 qui ouvre de nombreuses portes sur le lien et le collectif (au travers d’Ellana et Salim qui créent des liens avec différents groupes et collectifs), Jilano n’en conclue pas pour autant que tisser des liens ne soit pas marchombre :

« Un marchombre sait capter les ondes de la vie. Il les comprend, s’accorde à elles, glisse avec elles mais jamais […] ne les laisse interférer avec ce qu’il est vraiment. […] Cela ne fait pas du marchombre un être froid et détaché. En revanche, s’il parvient à sentir les liens invisibles qui l’unissent au monde et à les transformer en choix, il devient un être capable d’emprunter la route qu’il veut. En toutes circonstances. »

EE – P82

«– Un marchombre ne peut-il donc pas connaître l’amour ?

– Au contraire. »EE – P83.

On peut également parler du lien extrêmement fort qui lie le maître et son élève : « Chez les marchombres, maître et élève sont liés. Pour l’éternité. Aujourd’hui, nous nous séparons mais une partie de nos âmes reste mêlée. » (EE – P383).

Ou encore des liens entre Jilano et Sayanel : « Je possède peu d’amis, mais j’ai en eux une confiance absolue. Sayanel Lyyant fait partie de ceux-là. » E – P202.

Fort de ce cheminement, on peut interpréter sur ce point que ce n’est pas tant l’absence de liens qui définit le marchombre, mais sa capacité à en faire des choix, à entretenir des relations saines (non asymétriques par exemple, hors des dépendances affectives unilatérales, etc.). Le marchombre reste au centre de sa propre vie et les liens ne prennent pas ce centre. La solitude existe toujours chez le marchombre, notamment dans les moments où le cheminement doit se faire seul. La dichotomie est alors dépassée. Équilibre.

D – Individualisme vs collectif

« Un des paradoxes des marchombres, et non des moindres, réside dans le contraste entre notre individualisme viscéral et l’organisation exemplaire de notre guilde. Ellundril Chariakin »

L’Œil d’Otolep – P11

L’individualisme des marchombres est nuancé par la forme collective que la Guilde et son conseil prennent, face au Chaos et aux forces dominatrices du monde :

« Si l’Empire s’oppose à eux pour des questions de pouvoir, nous, marchombres, défendons l’Harmonie face au Chaos, l’un et l’autre pris au sens de principes universels. La guilde et le Conseil existent pour offrir à cette Harmonie une dimension dépassant l’individualisme des marchombres. La rendre capable de contrebalancer la force croissante du Chaos. Depuis des années, Sayanel et moi nous battons pour cela. »

EE – P313-314

La Guilde prendra effectivement part collectivement dans le combat contre les mercenaires dans le T3. À cet instant crucial, le collectif sera plus que la somme des individus :

« L’Harmonie.

Ce n’étaient pas cent ou deux cents marchombres agiles, souples, tourbillonnants qui se battaient mais un seul être, plus agile, plus souple, plus tourbillonnant que la somme des cent ou deux cents parties qui le composaient.

Un être en parfait accord avec l’univers. »EP – P543

Le collectif, ou du moins sa partie institutionnalisée, prend corps dans la transmission lors de l’apprentissage de l’élève. Le collectif existe par un ensemble de liens maîtres-élèves, entre pairs, et avec ceux formellement institutionnels créés avec la Présentation, l’Ahn-Ju, ou encore les liens interpersonnels par le partage de pratiques communes (l’enseignement de Jilano et de Sayanel reprennent les mêmes épreuves, du moins en partie. Également on retrouve le crochetage de Jilano chez Arguro, et les arts martiaux chez la plupart des marchombres.) et d’imaginaires/idéaux partagés (la poésie, écouter le murmure du vent, chevaucher la brume, etc.).

E – Ombre vs lumière

A priori, le folklore marchombre cultive un imaginaire du secret. Et notamment avec la greffe. Cependant, cet aspect est remis en question dans le tome 3.

« Le secret favorisait-il la liberté et l’indépendance ? » (EP – P507)

« Lorsque l’ombre t’est refusée, choisis la lumière puisque être visible est souvent le meilleur moyen de ne pas être vu. » (EP – P429)

Cette dichotomie se retrouve particulièrement lors d’enjeux relationnels : choisir ce qui doit être dit, à qui et à quel moment, pour que soit garantie l’indépendance, la liberté (par la non-création de contraintes ou leur dépassement). En exemple, on peut penser à Ellana qui, ayant peur que cela se retourne contre elle, refuse de parler de son enfance à Nillem.

Une manière de dépasser la dichotomie est présentée dans l’une des poésies marchombres d’Ellana, où elle décrit un mouvement qui va de l’un vers l’autre :

La voie de l’ombre

Et du silence

Vers la lumière.Ellana (EE – P352)

Comme nous venons de le voir, de nombreuses dualités se confrontent et sont parfois dépassées dans l’œuvre.

Il ne s’agit pas seulement de thématiques particulières, mais bien d’éléments chers à Pierre Bottero, qui utilise cet outil à la fois dans sa construction narrative, mais aussi pour faire passer un propos sur la manière de voir le monde des marchombres.

Concrètement, quand Pierre Bottero propose deux visions (thèse et antithèse) qui sont opposées a priori, il présentera une troisième voie qui tend à être une synthèse harmonieuse des deux, une manière de voir qui non seulement garde les points positifs des deux premières, mais en dépasse également les problématiques.

Au niveau narratif, cette idée se retrouve dans l’omniprésence de constructions en trois temps ; trilogie, romans en trois parties, poèmes en trois vers, etc.

Cette troisième voie/vision a souvent une portée de réflexion méta, puisqu’elle met autant en perspective la manière d’aborder le contenu d’un paradoxe et son dépassement, que la manière même dont nous conceptualisons les idées et problèmes, souvent en France, assez hégélienne ; le marchombre est toujours une incitation à trouver et prendre une troisième voie face aux dichotomies/pensées binaires que le monde nous impose.

Exemple de la Présentation

Cette capacité à dépasser une vision binaire du monde, à ne pas se laisser enfermer dans un cadre de réflexion restreint, sera même testée chez les apprentis marchombres lors de la Présentation. Ce qui en fait immédiatement un élément définitoire important du marchombre.

| «– Es-tu ombre ou lumière ? – Je suis moi. – Es-tu ombre ou lumière ? – Les deux. […] – L’ours et l’homme se disputent un territoire. Qui a raison ? – Le chat qui les observe. » E, Présentation d’Ellana – P277-278 |

|

«– Es-tu étoile ou soleil ?

EP, Présentation de Salim – P169 |

Ainsi, face à une dichotomie, à des visions différentes, le marchombre ne fait pas simplement passer d’un paradigme à l’autre selon les contraintes. Le marchombre est la résultante d’un dépassement de la dualité ombre et lumière, du paradoxe entre individualisme et collectif, de l’opposition factice entre corps et esprit, savant et poète, et de tant d’autres confrontations. Le marchombre est en soit cette troisième voie.

De la même manière, ce dépassement des dichotomies produisant l’identité marchombre sera réaffirmé durant l’épreuve de la greffe d’Ellana :

«– Qui es-tu ?

Ellana n’hésita pas.

– Il y a deux réponses à cette question comme à toutes les questions. Celle du savant et celle du poète.

– Celle du savant.

– Je suis marchombre.

– Celle du poète.

– Je suis marchombre. »E – P363-364

Enfin, cet élément contribue à l’imaginaire parfois subversif – ou du moins anticonformiste – que peut véhiculer le marchombre.

Définir le marchombre par ces points : Liberté, Harmonie, Progression, Mouvement, Transmission, Vérité et Poésie, semble désormais une interprétation solide par rapport au livre. On peut également poser que le dépassement des dichotomies est un autre élément central dans le rapport du marchombre au monde.

Quelques limites :

Cela reste une définition fluide, qui correspond à un instant T de notre réflexion sur la voie et sur le livre. Autre limite de la réflexion, ce texte n’a pas la prétention d’avoir cherché toutes les interprétations possibles et défendues des livres par les marchombres irl, que nous ne connaissons pas tous.

Par ailleurs, cet article a eu plutôt tendance à formaliser/chercher une cohérence à propos du marchombre, qui au final n’existait peut-être pas dans le livre, il y a peut-être surinterprétation. Nous sommes conscients qu’une telle analyse constitue déjà, en soit, une forme de réappropriation de l’œuvre, mais nous espérons tout de même avoir contribué à faire la part des choses entre les propos du livre et leurs réappropriations par la communauté, que nous aborderons de manière détaillée dans notre second article.

Enfin, ajoutons que définir le marchombre, par le flou qu’induit nécessairement le concept de voie infinie, est un exercice que Pierre Bottero a probablement volontairement laissé périlleux…

Une définition poétique… : Dix rêves pour un marchombre

Ouverture…

Dans le second article, nous continuerons d’aborder les nuances apportées à cette définition, car le tome 3 remet en question certains aspects du marchombre, et notamment son aspect absolu, solitaire. Au-delà des nuances, c’est justement la réception du Pacte des Marchombres par la communauté que nous aborderons ; les virages et remises en question du livre qu’elle effectue. Nous évoquerons également nos différentes réappropriations et pratiques concrètes de la voie.

« La vie est une question.

La voie du marchombre est tout à la fois

la réponse du savant et celle du poète. »Ellundril Chariakin (E – P414)

A – Notes de bas de pages

1 – « Il est clair tout d’abord que le lecteur est libre de son interprétation, et cela devant quelques philosophes que ce soit. On ne saurait donc proposer une interprétation […] sans l’accompagner d’un système rigoureux de preuves qui permettent d’éviter le dogmatisme. Mais l’inverse est également vrai : on ne saurait confondre la liberté du lecteur face au texte […] avec l’arbitraire d’une interprétation sans preuve, et simplement traditionnelle ou de circonstance. La liberté et l’objectivité seront le fruit d’une coopération active dans l’esprit du lecteur entre l’interprétation qui est la sienne et celle qu’on lui propose en le respectant assez pour apporter le maximum de preuves. »

Extrait de l’introduction générale du livre « Éthique » de Spinoza, écrite par Robert Misrahi, édition de L’éclat, 2005.

2 – « L’organisation sociale de la guilde marchombre n’a d’équivalent dans aucune des civilisations de notre monde. Bruno Vignol, Rapport secret sur le monde de Gwendalavir » L’Œil d’Otolep p. 125.

3 – Nous y réserverons peut-être un article dédié. Nous n’avons pas choisi cette direction ici car notre perspective d’analyse anticipe un peu les articles suivants, sur les réappropriations possibles du marchombre dans nos vies. Il ne nous a donc pas paru primordial de s’attarder outre mesure sur la situation géopolitique de l’Empire présentée dans les livres, et la relation qu’entretiennent les marchombres avec elle.

4 – Le texte Maître & Élève, publié dans l’édition originale du T1, possède l’attrait d’avoir été écrit avant tout retour de la communauté sur le marchombre. Celle-ci n’a donc pas influencé a priori ce texte, ou poussé Pierre Bottero à se contredire. En effet, en spéculant, on aurait pu le penser à propos de certaines interviews ou des préfaces, et notamment celle de La Prophétie, qui interviennent après de nombreux contacts entre Pierre et une communauté dont il aurait perçu des côtés « fanatiques« .

5 – L’avantage de cette définition étant qu’elle n’a pas besoin du libre arbitre pour exister – tout en y étant compatible.

Cette note fait suite aux interminables débats dans les communautés marchombres sur l’existence – ou non – du libre arbitre (c’est-à-dire de l’existence d’une capacité / volonté à faire des choix ex-nihilo, au mépris du matérialisme le plus basique), et de l’impact et conséquences que cela génère sur une potentielle définition de la liberté. Il est difficile de résumer en peu de lignes ce débat, mais essayons :

Si la liberté est fondée sur le choix/la volonté, et si l’on est matérialiste (c’est-à-dire que l’on pense que tout ce qui existe à une existence matérielle, et que donc tout est influencé par de nombreux déterminismes comme l’histoire, la biologie, la géographie, etc., voire y est complètement soumis), alors la liberté n’existerait pas, puisque nos choix et volontés seraient entièrement déterminés. Précisons que se baser sur le matérialisme est a priori une position prudente (rasoir d’Ockham : l’hypothèse suffisante la plus simple/probable doit être préférée), contrairement à l’acte de foi que représenterait la croyance en l’élément non matériel (dont nous n’avons aucune trace) que serait le libre arbitre.

C’est pourquoi, au-delà du texte qui nous y pousse (avec son imaginaire autour des contraintes), définir autrement la liberté que par le choix faisait vraiment sens. En fait, plus que de liberté ; nous devrions plutôt parler d’agentivité ; reprendre en main nos marges de manœuvre.

Également, nous avons préféré le terme de “contrainte” à celui de “limite”, car il nous semble plus pertinent : il englobe les limites, mais aussi les forces qui agissent sur les hommes.

6 – Nous évoquerons les problèmes que pose ce point définitoire du marchombre tout particulièrement dans notre second article (et bien d’autres en réalité, comme le mouvement, etc.).

7 – Être capable de décrire exactement les sensations, émotions, sentiments, relations, définitions… Finesse relationnelle, mais également finesse conceptuelle, connaître le monde, l’analyser profondément, ne pas tomber dans les biais d’attribution, etc. et avoir les bonnes réactions !

Justesse fait partie des maîtres-mots de la voie à notre sens.

8 – « Parade et attaque sont l’inspiration et l’expiration du marchombre. Son combat est un seul souffle, qu’il dure une seconde où une heure. » EP P253. Cette variante, associée à la répétition de la citation qui présente le schème original, souligne bien l’importance de ce thème de temporalité, de respiration.

9 – Le terme « mouvement » est présent 31 fois dans le T1, 41 dans le T2, 51 fois dans le T3, seules 4 occurrences concernent des mouvements d’éléments naturels, les autres occurrences sont toutes liées aux déplacements de personnages dans l’espace et à leur perception. On note une grande part liée à la gestuelle marchombre, souvent accolée à la notion de fluidité.

10 – La liaison entre l’absence de mouvement et la mort dans cette citation est à nuancer, Ellana pense être morte mais ne l’est pas vraiment, plutôt a priori dans un sursaut de coma. Elle semble elle-même déçue de cette “mort”.

11 – « Le marchombre est mouvement. Dans ses combats, ses actes, sa vie entière. La mort ne constitue qu’un mouvement plus ample que les autres. »

Ellundril Chariakin, chevaucheuse de brume (Les Tentacules du Mal) INT ME P641

12 – Ellana, Salim et Jilano semblent perpétuellement sur les routes, entre caravanes, apprentissages, et boulots de messager, ou encore en voyage pour sauver le monde. La maison de Sayanel semble plus être un havre exceptionnel que la règle.

13 – Outre le fait que l’art martial est nommé à plusieurs reprises, deux paratextes évoquent longuement l’aïkido : La genèse du Pacte des Marchombres : Pièces 5 (P387) et Mais encore ? : la bagarre (P395), dans les textes inédits des éditions Le Livre de Poche.

Également, Ellana exprime pratiquer de l’aïkido dans les interviews de Jack Maldosh.

14 – Préfaces du Pacte des Marchombre : https://marchombre.fr/preface-du-pacte-des-marchombres/

15 – BAZIN, Laurent, « Ewilan, modèle ou miroir de l’adolescence ? » in Sur les traces d’Ewilan, dir. Tom Lévêque, Paris, Rageot, 2023, p. 51.

Puisque le sujet ici est de définir le marchombre selon le livre, je ne vais pas plus loin dans cet article, mais nous revenons plus en détail ailleurs sur cette vision/ces citations qui posent selon nous certains problèmes. (Dans notre article Le Cycle de l’Ailleurs est-il une œuvre libérale ? Des Lumières à la contre-culture, dans notre passage montrant une confusion entre individualisme et individuation.)

16 – « Ce choix t’appartient, reprit [Sayanel à Nillem], et s’il puise sa source dans ce que je n’ai pas réussi à t’offrir, il n’engagera pas [Destan]. » EP – P558.

17 – « L’échec est une redoutable force de vie. Si tu la perçois mal, l’utilises mal, cette force peut te happer, t’emporter et te réduire en miettes. Arpenter la voie du marchombre t’apprend à utiliser l’échec comme n’importe laquelle des forces qui s’entremêlent autour de nous. Sers-t’en pour rebondir, t’améliorer, rester positif. Toujours . » EP – P72.

Ici, une citation utile pour comprendre que Nillem et Salim n’ont pas du tout eu les mêmes rapports à l’échec. La responsabilité du maître est difficile à discerner de celle de l’élève, Sayanel aurait-il pu proposer à Nillem une autre porte de sortie, un autre rapport à l’échec ?

18 – « La prophétie. Ce tissu d’absurdités qui avait habillé la seule divergence importante entre Jilano et [Sayanel], l’un soutenant que la prophétie était tissée avec des fils de vérité sur une trame de certitudes à venir, l’autre assurant qu’il ne s’agissait que de mensonges brodés par des êtres malfaisants sur des haillons de folie.

Sayanel n’avait jamais éprouvé le moindre doute sur la prévalence de son point de vue. » EP – P291

19 – « Ellana Caldin : Je cours deux heures tous les matins, je mange bio, je pratique le taï chi, l’aïkido et le tir à l’arc mais aussi l’escalade, la natation et le parapente. J’ai un doctorat en philosophie et un autre en ethnologie. Je parle couramment cinq langues et j’en comprends une dizaine d’autres. Je ne fume pas, bien entendu, et réserve l’alcool aux grandes occasions. Voilà tout. »

Les Interviews de Jack Maldosh, Ellana Caldin.

20 – Le mot “solitude” apparaît 3 fois dans le T1, 14 fois dans le T2, et 10 fois dans le T3. Le mot “solitaire” apparaît 8 fois dans le T1, 5 fois dans le T2, et 6 fois dans le T3. Je n’ai pas ajouté les occurrences du mot “seul/seule” dans le décompte, car on tombe à plus d’une centaine d’occurrences par tome, et toutes ne parlent pas spécifiquement de la solitude.

21 – « [Ellana] est arrivée à un moment clef […] au sein d’un groupe constitué, elle pourtant pétrie d’indépendance, son caractère forgé au feu de la solitude. » Préface du Pacte des Marchombres. Préface du T1.

22 – « Elle considérait son poignard comme un premier jalon sur la voie qu’elle avait décidé de suivre et qu’elle définissait d’une simple maxime : ne dépendre de personne !

Lorsque ses pensées s’égaraient vers Nahis, elle ajoutait volontiers : ne jamais laisser personne dépendre d’elle ! » E – P189

« Si je deviens votre élève, vous serez mon maître, non ? Je n’aime guère l’idée d’avoir un maître. je me suis juré de ne jamais dépendre de personne. » E – P204

« Ne jamais dépendre de personne et ne laisser personne dépendre d’elle.

Une maxime qui avait guidé ses pas depuis presque deux ans.

Une maxime qui la satisfaisait totalement. » E – P327.

« Ne jamais dépendre de personne, là était la voie du marchombre. Nillem était libre d’agir comme il l’entendait. » E – P357. La répétition du schème, et particulièrement cette citation, suggère que le point est même définitoire du marchombre et pas seulement du personnage d’Ellana.

B – Bibliographie

1 – Corpus :

- Le Pacte des Marchombres T1 Ellana, Rageot, 2006

- Le Pacte des Marchombres T2 Ellana, l’Envol, Rageot, 2008

- Le Pacte des Marchombres T3 Ellana, la Prophétie, Rageot, 2008

- Les Mondes d’Ewilan T2 L’Œil d’Otolep, Rageot, 2005

2 – Corpus secondaire (œuvres citées, paratextes, ouvrages critiques…)

- BOTTERO, Pierre, Les Tentacules du Mal, Rageot, 2005.

- BOTTERO, Pierre, Carte blanche à Pierre Bottero, 2008.

(Disponible en ligne : https://marchombre.fr/textes-inedits-carte-blanche-a-pierre-bottero/ ) - BOTTERO, Pierre, Les Interviews de Jack Maldosh, Ewilan.com,

(Disponible en ligne : https://marchombre.fr/texte-inedit-les-interviews-de-jack-maldosh/ ) - BOTTERO, Pierre, Préfaces du Pacte des Marchombres, Rageot, 2008-2009.

(Disponible en ligne : https://marchombre.fr/preface-du-pacte-des-marchombres/ )

- BÉTHUNE−−PASEK, Félix : « “C’est parce qu’on y croit que certaines choses finissent par exister” : Représentations des masculinités et renouveaux des imaginaires genrés dans le cycle de Gwendalavir de Pierre Bottero » 2022, Université Sorbonne Nouvelle (Mémoire de Master 1).

(Disponible en ligne : https://marchombre.fr/memoire-representations-des-masculinites-et-renouveaux-des-imaginaires-genres-dans-le-cycle-de-gwendalavir-de-pierre-bottero-felix-bethune-pasek-2022/ )

- SAYANEL, La Poésie marchombre, Marchombre.fr, 2022.

- MISRAHI, Robert, « introduction générale » in Éthique de Spinoza, Éditions de L’éclat, 2005.

- BOTTERO, Pierre, 10 Rêves pour Petits & marchombres, in Le Pacte des Marchombres T1 Ellana, Rageot, 2006.

(disponible en ligne : https://marchombre.fr/10-reves-pour-petits-et-marchombres/ )

- BAZIN, Laurent, « Ewilan, modèle ou miroir de l’adolescence ? » in Sur les traces d’Ewilan, dir. Tom Lévêque, Rageot, 2023, p. 51.

(Voir le sommaire en ligne : https://marchombre.fr/la-presse-autour-de-pierre-bottero/#TracesEwilan ).

J’ai lu les livres de Pierre Bottero quand j’étais au collège et ils m’avaient marqué en tout cas particulièrement la trilogie d’Ellana et les marchombres. Avec une amie, on était des grandes fans.

Maintenant j’ai 10 ans de plus et j’ai relu dernièrement la quête d’Ewilan ainsi que la trilogie Ellana. Et j’ai été à nouveau fascinée par les marchombres et je souhaitais savoir si c’était le cas d’autres personnes. Et voilà sur quel site je tombe ! Je pensais à première vue que c’était un site oublié mais pas du tout ça a l’air très actif.

J’ai vraiment beaucoup aimé l’article que vous avez réalisé car ayant lu les livres très récemment, les citations étaient super fraîches dans ma tête et j’aime bien la façon dont vous avez organisé votre article. Vraiment un plaisir de lire ça et de voir que d’autres personnes sont curieuses sur les marchombres.