Rivers Solomon, une flamme incandescente

(Partie 1)

À Zoé pour nos échanges, sa passion et son courage admirable. Pour moi, elle est un peu Aster.

À Barbara pour me l’avoir fait découvrir, pour nos combats communs et car “cogne en nous le même sang”

À David Meulemans pour sa qualité d’écoute et pour le travail exceptionnel qu’il fait comme éditeur

À Rivers pour son œuvre.

L’autrice, Rivers Solomon

L’autrice, Rivers Solomon

Rivers Solomon est une autrice américaine non binaire vivant à Londres. Depuis 2017, iel trace avec persévérance un sillon original afrofuturiste dans la science-fiction américaine. Elle est devenue célèbre dès son premier roman publié en 2017, L’Incivilité des fantômes que l’on peut classer dans le courant afrofuturiste.

Ce terme apparaît en 1994 sous la plume de l’universitaire Mark Dery pour caractériser une contre-culture noire qui se dessine depuis les années 1960. Ce courant consiste pour lui en « l’appropriation de la technologie et de l’imagerie de la science-fiction par les Afro-Américains ».

Introduction

Les enjeux de ce dossier en trois critiques seront multiples. L’exploration vise tout d’abord évidemment à présenter l’œuvre de Rivers Solomon et à vous donner envie de la découvrir. Mais présentera aussi, malgré une pluralité d’œuvres dans des univers différents et de genres littéraires distincts, une continuité et une progression autour des thématiques de lutte contre l’oppression. En parlant d’abord de la révolte puis du rapport aux cicatrices du passé et enfin de la construction d’un monde alternatif. Enfin, elle cherchera à analyser de manière assumée certaines résonances très personnelles qu’a cette œuvre avec des enjeux du monde actuel.

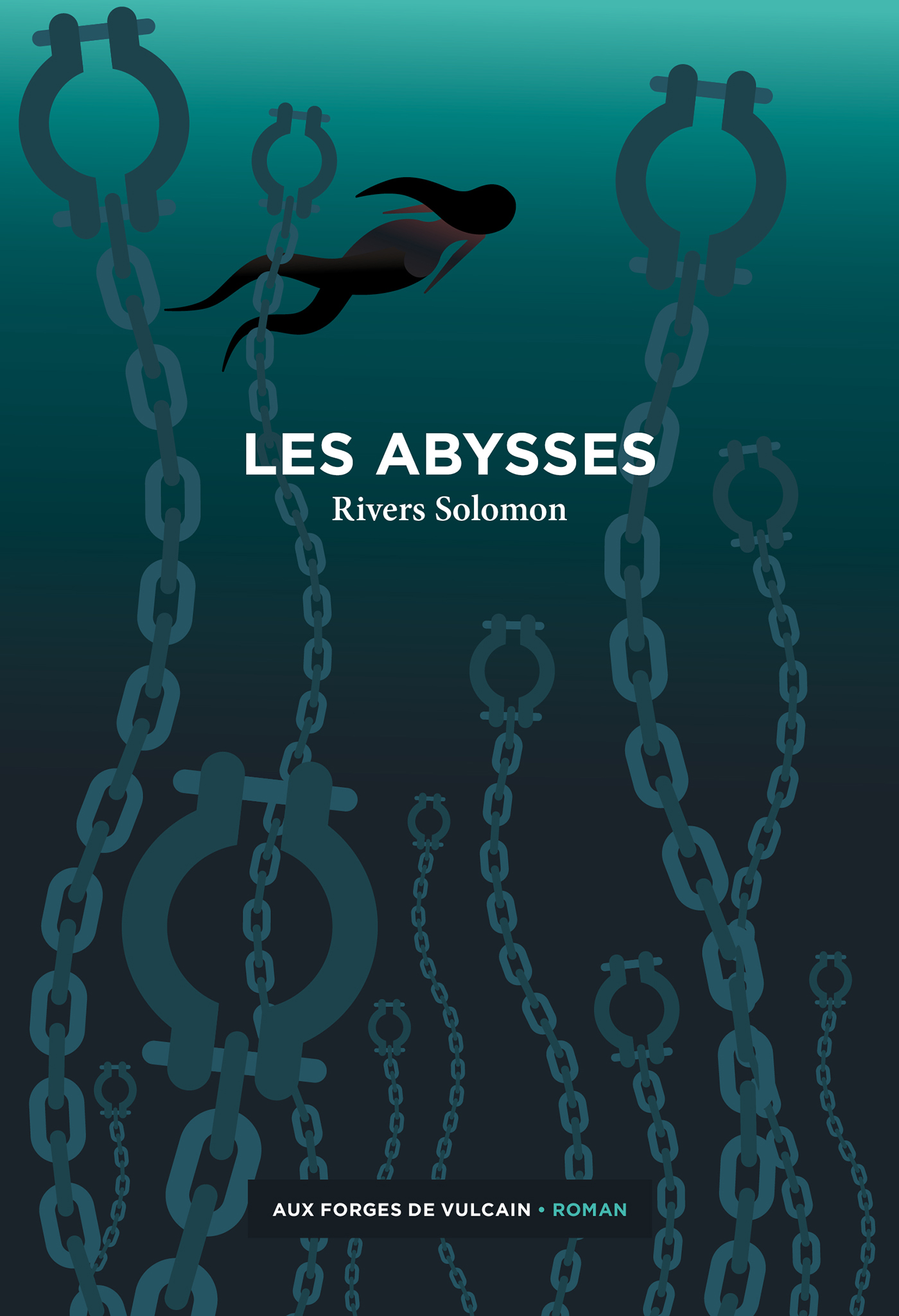

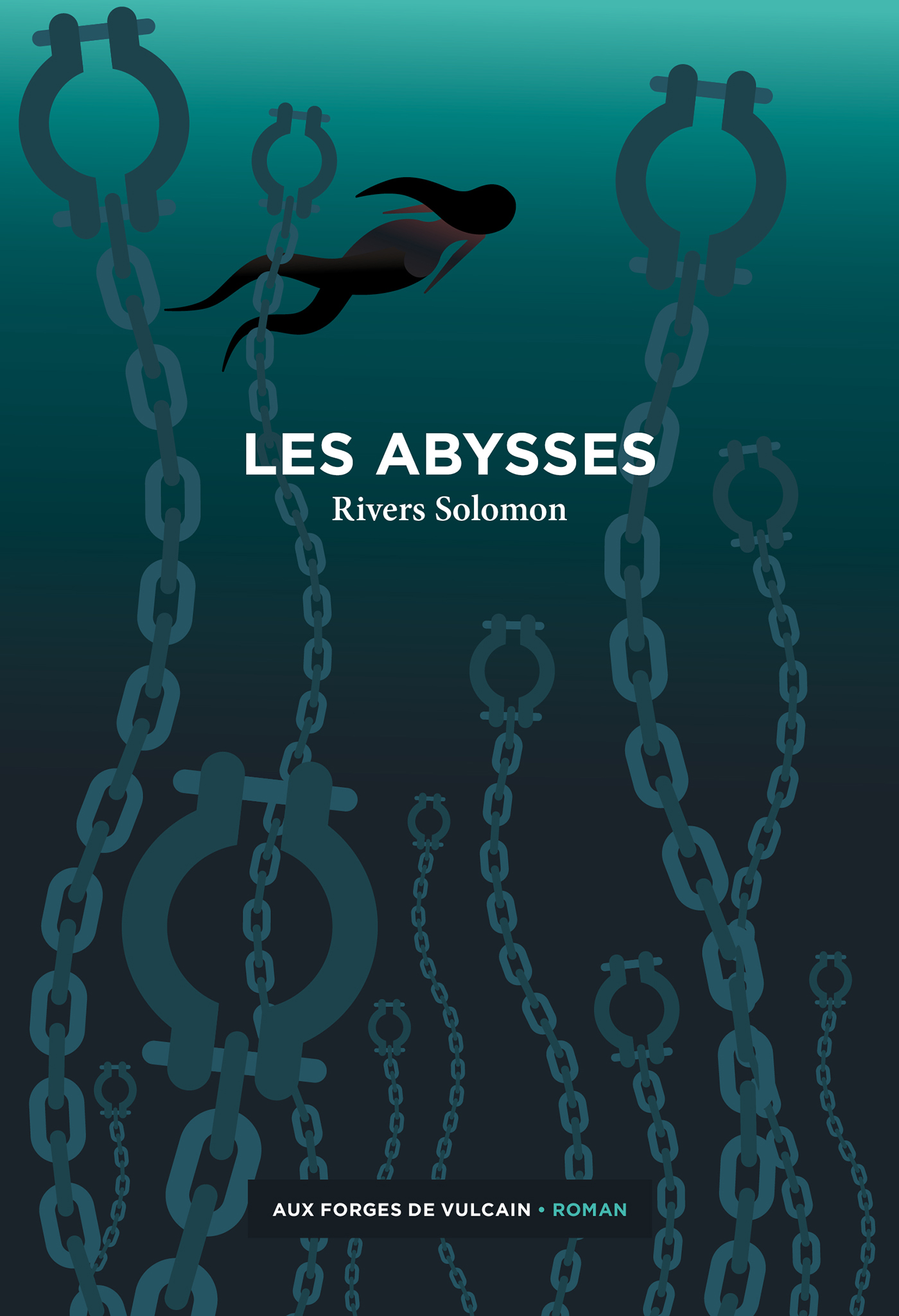

Les Abysses : bâtir un monde alternatif et se débattre avec les cicatrices de l’histoire

Genèse du roman

L’histoire des Abysses commence bien avant le roman avec Drexciya, un duo techno-électro de la ville de Détroit, composé de James Stinson et Gerald Donald. Drexciya invente à travers sa musique une mythologie frappante : ils imaginent que les esclaves africaines enceintes jetées par-dessus bord des bateaux négriers aient donné naissance à des enfants composant un nouveau peuple marin capable de construire leur propre civilisation et de bâtir petit à petit une nouvelle utopie ?

L’album : https://www.youtube.com/watch?v=VBEKAtRskn8&feature=emb_title

Bien des années plus tard, en 2017, le groupe de hip-hop Clipping fait la chanson The Deep basée sur la même mythologie qui remporte dans la foulée le prix Hugo de la meilleure présentation dramatique.

Le clip :

L’histoire aurait pu s’arrêter là mais c’était sans compter sur l’arrivée de Rivers Solomon qui transforme la chanson en un roman court du même nom.

Naissance des zoti aleyu

La légende évoque les Wajinrus, qui avant de se former en tant que peuple s’étaient surnommés eux-mêmes les zoti aleyu. Leur vie a d’abord correspondu à ce qu’on pourrait appeler un quasi état de nature lié à leur protection et leur éducation par des baleines.

La légende évoque les Wajinrus, qui avant de se former en tant que peuple s’étaient surnommés eux-mêmes les zoti aleyu. Leur vie a d’abord correspondu à ce qu’on pourrait appeler un quasi état de nature lié à leur protection et leur éducation par des baleines.

La situation commence à changer lorsqu’une sirène abandonnée, vivant seule, trouve une humaine naufragée, la sauve et la nourrit.

La sirène tombe amoureuse de l’humaine mais celle-ci, nommée Waj, veut retrouver les siens pour ne plus être seule. La sirène va trouver d’autres zoti aleyu et se met donc à créer avec eux une communauté.

Le roman reprend avec talent la tradition de la beauté des chants des sirènes. En effet, il insiste sur le fait que cette beauté vient du fait que le chant est collectif alors que la sirène est restée longtemps seule et ne pouvait donc pas faire un chant aussi beau. Les sirènes se mettent donc à créer petit à petit une civilisation sous-marine dans les abysses en devenant de plus en plus nombreuses, en ayant des enfants également (les Wajinrus sont une espèce intersexuée). Des passages racontent de manière concise et talentueuse la naissance de la civilisation Wajinru et l’importance de trouver les autres zoti aleyu pour assurer une pérennité dans un monde imprévisible.

Les dessous de l’Histoire zoti aleyu

Cette partie contient des spoilers importants – Sauter

Puis la première historienne (sorte de caste qui va se constituer ensuite, dont les membres seront les seuls à connaître l’histoire) va découvrir la réalité. Leur peuple est composé des enfants des esclaves noires jetées à la mer car enceintes et ayant acquis la capacité de survivre dans l’eau ainsi que différentes propriétés (une nageoire, des dents acérées ou des écailles) les apparentant à des sirènes.

« Nous écoutons les bavardages des deux-jambes qui voguent sur leurs immenses navires. Il y a dans les cales de ces bateaux, des habitants de la terre dont nous pouvons comprendre le langage dont les mots sont les mêmes que ceux qu’employait Waj. Ils souffrent, ils ont peur. On s’est emparé d’eux, on les a enlevés loin de leur visage, on les a ravi à leur famille. Leur vie ne leur appartient plus, ils sont la propriété des deux-jambes qui marchent sur le pont supérieur. Nous ne sommes pas les descendants de ceux qui marchent sur le pont mais de ceux qui croupissent sur la cale, de ceux que l’on jette par-dessus bord quand on décide qu’ils ne sont plus rentables, qu’ils vont coûter plus que ce qu’ils ne vont rapporter en arrivant à destination. »

Dans ce passage, Rivers Solomon montre et dénonce comme dans L’Incivilité des fantômes la logique nécropolitique que l’on peut définir en suivant l’inventeur du terme, Achille Mbembe, un historien camerounais vivant aux États-Unis, comme la politique qui consiste à décider qui peut vivre et qui doit mourir.

L’historienne enterre une esclave enceinte morte noyée en périphérie de la ville et ramène le zoti aleyu auquel elle a donné naissance dans la ville (l’enterrement ayant un rôle essentiel justement pour montrer que la vie de l’esclave enceinte morte était une vie ayant une valeur intrinsèque, et là on peut repenser au mythe d’Antigone tel qu’analysé par Judith Butler1) . Le miracle de la natalité des zoti aleyu peut faire penser au magnifique passage de Hannah Arendt2 sur la natalité comme permettant la possibilité de la non-reproduction d’un monde injuste :

« Le miracle qui sauve le monde, le domaine des affaires humaines, de la ruine normale, “naturelle”, c’est finalement le fait de la natalité, dans lequel s’enracine ontologiquement la faculté d’agir. En d’autres termes : c’est la naissance d’hommes nouveaux, le fait qu’ils commencent à nouveau, l’action dont ils sont capables par droit de naissance. Seule l’expérience totale de cette capacité peut octroyer aux affaires humaines la foi et l’espérance, ces deux caractéristiques essentielles de l’existence que l’Antiquité grecque a complètement méconnues, écartant la foi jurée où elle voyait une vertu fort rare et négligeable, et rangeant l’espérance au nombre des illusions pernicieuses de la boîte de Pandore. C’est cette espérance et cette foi dans le monde qui ont trouvé sans doute leur expression la plus succincte, la plus glorieuse dans la petite phrase des Évangiles annonçant leur “bonne nouvelle” : “Un enfant nous est né.”. »

Le choc

La découverte de leur origine a fait un choc aux zoti aleyu et leur a permis de découvrir une capacité psychique de manipulation des océans (en coulant par rage et par colère un bateau négrier). La première historienne a vu la souffrance que provoque la mémoire traumatique à son peuple et a décidé de régler la situation en prenant tous les souvenirs, en les effaçant des autres et en les gardant pour elle, les autres pouvant vivre de ce fait unis dans une insouciance heureuse. Elle transmet tous ses souvenirs à l’historien suivant et ainsi de suite. Enfin, les zoti aleyu sont devenus un peuple au lieu d’être un rassemblement d’individus isolés avec le passage suivant :

« Nous sommes si nombreux, il ne convient plus de nous appeler les étranges poissons. Nous nous sommes fait une place dans les océans.

Nous écoutons tout, nous entendons tout. L’agitation, la construction, l’amour, la chasse, les embrassades, les accouplements. Nous sommes le chœur des abysses. Wajinrus. Nous ne sommes plus zoti aleyu. Nous sommes plus beaux et plus vastes que ce que signifie ce nom. Nous sommes un chant et nous sommes unis. Nous nous souvenons. »

La phrase finale faisant écho au refrain de la musique dont le livre est inspiré.

L’élément perturbateur

L’histoire s’écoule pour les Wajinrus dans une paix basée sur l’absence de connaissance de l’histoire à l’exception de l’historienne, ce que l’on peut rapprocher du roman jeunesse Le Passeur où les membres de la communauté sont privés de souvenirs et de la plupart des sensations, sauf un individu, le Passeur et celui lui succédant3. Mais l’historienne, elle, sait et chaque historienne doit porter tout le poids de l’histoire. Ces souvenirs sont redonnés temporairement lors d’une cérémonie annuelle aux autres Wajinrus qui gardent donc leurs souvenirs tout en vivant dans une ignorance heureuse.

L’histoire s’écoule pour les Wajinrus dans une paix basée sur l’absence de connaissance de l’histoire à l’exception de l’historienne, ce que l’on peut rapprocher du roman jeunesse Le Passeur où les membres de la communauté sont privés de souvenirs et de la plupart des sensations, sauf un individu, le Passeur et celui lui succédant3. Mais l’historienne, elle, sait et chaque historienne doit porter tout le poids de l’histoire. Ces souvenirs sont redonnés temporairement lors d’une cérémonie annuelle aux autres Wajinrus qui gardent donc leurs souvenirs tout en vivant dans une ignorance heureuse.

Mais l’historienne actuelle souffre en permanence car elle a régulièrement des « souvenances » dans lesquelles elle revit le passé traumatique. Yetu, l’héroïne, est devenue historienne à 14 ans. Elle a perdu les relations qu’elle avait avec d’autres Wajinrus. Elle a supporté seule la douleur. Et il y a pire que la douleur des souvenirs. ll y a l’impossibilité de la communiquer aux êtres qui vous sont chers. Il y a le fait que ceux-ci vous voient comme fou. Quand Yetu, jeune de 14 ans, tout juste devenue historienne, et portant le poids du monde sur ses épaules, en parle à sa mère, qui l’aime et qui va être celle qui la sauvera à la fin, la réaction de celle-ci est simple. Pourquoi sa fille lui parle-t-elle de ces horreurs ?

La solitude

Je ne peux m’empêcher de penser à un très bel article d’Arthur Koestler intitulé « Pourquoi on ne croit pas aux atrocités » publié en 19444 et parlant de la Shoah :

« Il y a un rêve qui m’assaille à intervalles presque réguliers : il fait nuit et on est en train de m’assassiner dans une sorte de taillis ou de fourré : à quelques dix mètres de là se trouve une route passagère. Je crie au secours mais personne ne m’entend : la foule passe en continuant de bavarder et de rire […] Les gens vont au cinéma, ils voient des films qui leur montrent les tortures nazies, les exécutions en masse, l’action de la Résistance, le sacrifice de ses membres. Ils soupirent, ils hochent la tête et les femmes pleurent un bon coup. Mais ils ne rattachent pas cette émotion aux réalités qui se déroulent sur le plan normal de leur existence. C’est du Roman, c’est de l’Art, ce sont les Choses qui Nous Dépassent, c’est le latin d’église. »

Le même rapport de solitude est raconté dans Les Abysses :

« Amaba secoua vigoureusement la tête, projetant une onde contre la peau de Yetu. Elle aurait presque préféré être saisie d’une souvenance, car parfois, le seul moyen d’échapper à la douleur est d’éprouver une autre forme de douleur.

– Mais pourquoi tu me dis ces choses atroces ? demanda son amaba.

– Parce qu’elles sont vraies. »

Citons de nouveau Koestler.

« Peut-être est-ce nous avec nos cris qui réagissons d’une manière saine et normale devant la réalité qui nous entoure tandis que vous êtes, vous les névrosés, qui marchez en chancelant dans un monde de fantasmes, parce que vous n’avez pas le courage de regarder la réalité en face. »

Mais la solitude d’être le seul à en parler n’en est pas moins terrible et on peut d’ailleurs penser au roman de Koestler, La Tour d’Ezra, qui décrit un personnage lisant sans cesse les nouvelles des persécutions annonçant la Shoah et ne sachant à qui il peut en parler alors que les gens dont il est proche préfèrent cultiver leur jardin.

Un rapport alternatif à l’histoire

Yetu, dans le roman de Rivers Solomon est devenue quasiment folle du fait du silence. Elle aurait aimé être comme l’historien qui l’a précédée. Celui-ci avait un rapport que nous définirons comme combatif à l’histoire. Citons le roman et le personnage de Basha « Il me semble inconcevable qu’un peuple choisisse délibérément de se priver de son histoire par peur de souffrir. La douleur donne de l’énergie, elle nous illumine. C’est le fondement même de l’existence. La faim nous fait manger, la fatigue nous fait dormir. La douleur nous fait crier vengeance. »

Basha utilise la mémoire comme une source d’énergie en se rappelant des injustices. Il est décrit comme rentrant à pleines dents dans la mémoire, la laissant embraser son ventre puis son cœur et tirant du feu de la mémoire la rage qu’il communique aux autres. Je vois bien comment peut se faire ce rapport et ce qu’il a de libérateur, ce qu’il a aussi d’apaisant. Quand au lieu de juste savoir les choses horribles et vraies, elles sont dénoncées, quand au lieu de juste souffrir du sentiment de rage impuissante qui tord les entrailles, cette rage est changée en mots forgés comme des lames combattant l’injustice et l’oppression, quand à la fin comme Basha, les mots entraînent l’action.

« Quand nous avons appris que nous deviendrons historien, nous étions satisfaits. Enfin, nous pourrions assouvir la soif de notre esprit. Quand notre prédécesseur nous a transmis les souvenances, nous avons senti une étincelle de vie, et le torrent du passé s’est engouffré en nous. Nous ne serions plus jamais vide. Certains sont tristes quand ils prennent connaissance de l’Histoire, mais nous, nous avons ressenti une colère immense et glorieuse. Ce défi nous plaisait, nous convenait. Et la colère était notre émotion préférée. Nous en jouissions. La colère donnait un sens à notre vie. »

On peut penser, en entendant Basha, à la dédicace du roman : “aux irascibles et aux atrabilaires” que j’entends comme une dédicace à celles et ceux qui ne détournent pas le regard dont parle Arthur Koestler, à celles et ceux qui refusent d’accepter juste le monde comme il est, qui luttent pour l’améliorer et à celles et ceux qui ne se résignent pas.

J’ai compris la volonté de savoir de Basha et sa rage, quand les humains deux-jambes se sont attaqués aux Wajinrus, devant les dirigeants du conseil se bouchant les yeux dans leur tranquille petit jardin qu’il s’agissait de cultiver. Sa solution a été celle qui est la trame des Chroniques de la Terre fracturée de N. K. Jemisin (magnifique trilogie que je vous conseille). Je pourrais la définir comme la solution du feu purificateur s’abattant sur un monde fondé sur « une ligne de faille faite de douleurs et maîtrisée par des cauchemars ». Elle est belle, ne peut être critiquée qu’avec prudence et peut être partiellement nécessaire en dernier recours. Mais cette solution du feu purificateur a un coût humain et moral très important, ne doit être envisagée qu’en dernier recours et en préservant toujours un monde viable. Si Basha n’est pas central dans le roman, son passage est crucial à la fois pour l’avancée du roman (nous comprenons que Yetu vit dans un monde probablement post-apocalyptique suite au déluge provoqué par les Wajinrus où ceux-ci ont perdu leurs cités dans les abysses et où les humains deux-jambes semblent peu nombreux) et car il permet de passer de la thématique de la mémoire et du trauma personnel à une autre thématique plus politique et collective, celle des relations entre humains deux-jambes et Wajinrus.

La solution de Yetu

Cette partie contient des spoilers importants – Sauter

Yetu ne peut pas gérer la souffrance avec laquelle elle est obligée de vivre en permanence. Elle part lors de la cérémonie de la mémoire, laissant les autres vivre avec leurs souvenirs. On peut d’ailleurs penser une fois encore au roman Le Passeur, où les personnages sont privés de toutes les sensations (positives ou négatives) et de tous les souvenirs sauf un. Mais l’aspect sacrificiel est moins fort pour le Passeur car cela inclut également les sensations positives. Yetu s’échoue sur la côte puis est recueillie et soignée par deux humaines. Elle noue un lien très fort avec l’une d’entre elles et elles tombent toutes les deux amoureuses. Les autres Wajinrus, devenus fous par le passé qu’ils n’arrivent pas à gérer, se préparent à détruire le monde dans leur transe par un nouveau déluge.

Pour empêcher cette catastrophe collective, Yetu va trouver une solution, celle de la mémoire partagée, qui ne la détruira pas, et où elle guidera les Wajinrus. D’autant que les échanges avec l’humaine dont elle est amoureuse, Oori, dépositaire de la mémoire de son peuple, (elle en est la dernière représentante) lui permettront de comprendre le rôle de la mémoire comme préservation de ce qui a été. Comme le dit Oori quand elle parle de son pays qu’elle doit préserver du déluge « – Un pays, c’est un lieu, c’est tout, dit Oori d’une voix éteinte, tremblante. Un lieu qui signifie quelque chose, à cause de son histoire. ». En un sens, si on définit l’afrofuturisme comme « réinventer le futur avec les connaissances ancestrales », Rivers Solomon montre avec son texte comment cette notion de connaissances ancestrales peut s’enraciner dans une tradition des opprimés au sens de Walter Benjamin5, qui redéfinit le concept de tradition.

Yetu va arriver à trouver un rapport plus sain à l’histoire et à la mémoire sans déni et sans que celle-ci étouffe. Le roman montre d’ailleurs l’importance de la survie quand la mémoire et le poids de la souffrance et des attentes du collectif peut tuer. Quand Yetu se dit qu’elle a rejeté ses ancêtres, sa mère lui répond « Tu ne les as pas rejetés. Tu as fait ce qu’il fallait faire pour survivre. Et survivre, c’est le meilleur moyen de rendre hommage aux ancêtres plus que n’importe quelle tradition. ». Je pense à ce texte : Hommes, femmes et enfants qui ne voulaient que vivre, de Pierre Tevenian6 sur l’ouvrage magnifique de Pinar Selek « Parce qu’ils sont arméniens »7 et particulièrement à ce passage :

« En refusant ces logiques de salissure, en invalidant radicalement tout mépris de la victime, en nous invitant à reconsidérer la peur, Pinar Selek nous rappelle cette vérité simple mais fondamentale, dont l’oubli massif ne finit pas de détruire des subjectivités : pour être estimables, respectables, vénérables, ces hommes, femmes et enfants massacrés, leurs frères et sœurs survivants, et leur descendance, n’ont en réalité aucun gage particulier à produire, aucun commencement d’exploit à accomplir. Être « hommes, femmes et enfants, qui ne veulent que vivre » suffit. L’impuissance, la peur, la tête baissée sous l’injure et les innombrables compromis que tous, même les plus illustres héros et martyrs, doivent nécessairement passer pour simplement survivre, rien de tout cela ne saurait, jamais, faire passer la honte, le déshonneur, la souillure, du côté des victimes. C’est le bourreau qui se déshonore, qui s’avilit, qui se rend indigne, et nul autre. Aucun modèle héroïque, aucun idéal, ne doit juger et condamner la vie, surtout pas celle des survivants, pas davantage celle de leurs héritiers. »

Yetu va aussi y arriver car elle tisse des belles relations humaines et c’est la dimension que j’ai peut-être le moins abordé de ce livre mais qui est aussi touchante. Comment l’être humain est social et comment il peut être important de pouvoir s’appuyer sur un autre ou une autre qui comprend vos combats. Même Basha avait une relation amoureuse forte avec son amant qui aurait pu lui donner une autre voie. Elle lui a fait prioriser le désir de protéger ceux qu’ils aiment quel qu’en soit le prix, ce qui s’est couplé à sa volonté de tirer vengeance des oppressions d’un monde mauvais dans une optique extrêmement radicale. Enfin, cela avait été la racine de la naissance des zoti aleyu dans leur rencontre avec une humaine naufragée « Nous avons faim mais nous ne pouvons pas la manger dont le visage nous fascine et nous émeut. Il y a en elle quelque chose de familier, de chaud, elle nous rappelle quelque chose, un souvenir inscrit dans notre sang » ou la fascination de la zoti aleyu pour le langage de l’humaine qu’elle se met à comprendre montre comment elle découvre l’existence d’autrui au sens d’une autre individualité.

En conclusion

Pour conclure, une confession personnelle. Après avoir vécu si longtemps dans un sentiment de rage et d’impuissance concernant le génocide arménien, ses ramifications actuelles dans l’épuration ethnique en Artsakh et le négationnisme persistant de l’état turc, j’ai fini par trouver un équilibre, une écoute, une camaraderie. J’ai pu formuler ma rage et ma lutte par des articles et apprendre à la canaliser. Et j’ai aussi appris à ne plus me laisser uniquement habiter par ma rage et parfois à tout simplement vivre humainement avec d’autres, échanger autour d’un vin de noix, rire à une blague et parler de toute la texture normale du monde. Mais sans tomber dans le déni ou renier mes engagements. Et pour avoir su mettre les mots dans une réflexion intense sur ces sujets, pour avoir gardé un espoir vibrant d’un « monde où les fleurs grandiront » comme le dit cette si belle chanson de Lind Erebros à la fin du Silmarillion.8

Pour tout cela, je voudrais remercier Rivers Solomon.

Annexes

Notes de bas de pages

1 – Judith Butler, Qu’est ce qu’une vie bonne ?, Payot et Rivages, 2014

2 – Hannah Arendt, Condition de l’homme moderne, Calmann-Lévy, 1961

3 – Le Passeur, Lois Lowry, L’école des loisirs, 1994

4 – Publié dans le recueil de textes le yogi et le commissaire d’Arthur Koestler publié en 1945

5 – Walter Benjamin, Sur le concept d’histoire, 1940

6 – Pierre Tevenian, Hommes, femmes et enfants qui ne voulaient que vivre, Lmsi.net, 2023

https://lmsi.net/Hommes-femmes-et-enfants-qui-ne-voulaient-que-vivre

7 – Pinar Selek, Parce qu’ils sont arméniens, Liana Levi, 2015

Et dont voici une adaptation théâtrale.

8 – Musique Land and Flowers Grow, inspiré du Silmarillion de J.R.R Tolkien.

Bibliographie

Œuvres de fiction citées :

- J.R.R Tolkien, Le Silmarillion

- Lois Lowry, Le Passeur, L’école des loisirs, 1994

- Arthur Koestler, La Tour d’Ezra, 1945

Ressources critiques consultées

- Judith Butler, Qu’est ce qu’une vie bonne ?, Payot et Rivages, 2014

- Pinar Selek, Parce qu’ils sont arméniens, Editions Liana Levi, 2015

- Walter Benjamin, Sur le concept d’histoire, 1940

- https://leschroniquesduchroniqueur.wordpress.com/2020/08/31/les-abysses-de-rivers-solomon/

- https://justaword.fr/les-abysses-6458048feace

- https://lebibliocosme.fr/2020/09/25/les-abysses/

- https://lemondedelhyandra.com/2020/09/28/les-abysses-par-rivers-solomon/

- https://aupaysdescavetrolls.fr/2020/11/14/les-abysses-de-river-solomon/

- https://dragongalactique.com/2020/11/22/les-abysses-rivers-solomon/

- https://www.quoideneufsurmapile.com/2019/11/the-deep-rivers-solomon.html

- https://parchmentsha.fr/les-abysses-rivers-solomon/

- https://nomdunbouquin.wordpress.com/2020/11/27/les-tentacules-les-abysses-jai-pas-reussi

- https://coeurdencre595.wordpress.com/2021/04/28/les-abysses/

Le roman

|

|

|

| Partie 1 : Les Abysses | Partie 2 : L’Incivilité des Fantômes ⇒ | Partie 3 : Sorrowland |